|

愛には100万通りのアプローチの仕方があり、100万通りの愛の体験の仕方があり、100万通りの愛が私たちの人生の道筋を形作り、私たちがその道筋をどう進むかを選んでいく。

Bnnyのジェシカ・ヴィシウスは、セカンドアルバムで、愛をその多くの目で正面から見つめ、自己認識とユーモアを携え、自分が何を見たかだけでなく、それが何を感じさせたかを描写している。

深いロマンチックな愛、息をのむような欲望、寛大な自己愛、その対極にある自己嫌悪、憤り、失望、これらすべてが、Bnnyの啓示的なセカンドアルバム『One Million Love Songs』に登場する。

デビュー作『Everything』は、Visciusのパートナーであるシカゴ出身のミュージシャン、Trey Gruberの死という悲劇に直面して書かれた。生々しく、実直なアルバム、曲はまるで個人的な風土のようにヴィシウスから発散されているようだった。Pitchofork誌は、『エヴリシング』を "隅々まで美しいレコード、心に傷を負った不眠症患者のための慰めの栄養 "と評した。

これらの曲は、そのパワーの一片すらも失ってはいない。アメリカとヨーロッパで毎晩ライブで演奏することで、新たな、そして違った種類の疲れが生まれた。自分の悲しみに常にアクセスするのは難しい。それを共有するのはさらに困難だ。「演奏していて、ワクワクするような曲、ハッピーな気分になれるような曲を作りたかったの」とヴィシウスは言う。「このアルバムは、喪失後の愛、年を重ねること、それから失恋しても楽しもうとすることについて歌っている」

『One Million Love Songs』は、アレンジャー/アーティストとして、ヴィシウスが大きく成長したことを示す、明るく充実した作品となっている。「Good Stuff 」は、エコー・アンド・ザ・バニーメンを思わせるソフトなスローコアとして始まる。この曲が目覚めるにつれ、ヴィシウスは90年代の陽気なコードと気楽な魅力を表現するにいたる。彼女の歌声はふくよかで豊かで、このセリフが意味する目眩と、その目眩がいかに愚かなものかという自覚の両方がある。

「Something Blue」は、立ち上がり、ため息をつき、緊張の中で静止する。「Changes」では、シーツを物干し竿にかけるように、シンプルな歌詞を素直なメロディーに乗せ、マジー・スターをチャネリングし、新しい人とすべてを始められることに気づいたときの、柔らかく、ゴワゴワした、新鮮な感覚を模倣している。「叫びたいくらい幸せ」と彼女は歌い、そして叫ぶのだ。

しかし、人間の感情が一辺倒なことはない。その人の中にさまざまな感覚がつねに捉え難く渦巻いているのだ。そして、どのような悲しみのなかにも喜びはある。「失恋も、物事を整理して、人生がいかに不条理で儚いものかを考えれば、楽しいものなのです」とヴィシウスは言う。

『ワン・ミリオン・ラヴ・ソングス』は、深い内省と彼女自身の自己破壊的傾向との格闘を促した別れをきっかけに書かれた。収録曲の多くは、愛が終わることを自然な出来事として受け入れている。「クレイジー・ベイビー」では、ヴィシウスはラブソングへのアプローチをこう語っている。

「愛の最初の瞬間の青々とした芽を捉えようとする試みは、同時に、その木が枯れ朽ちていくことも内包していることを示唆している。「”Sweet "は自己嫌悪に満ちており、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの3枚目のレコードのような、ほとんどブルージーな嘆きそのものである。"私はとても甘い "と彼女は歌い、その声は皮肉で毒々しく、"私を知りたくないの?"と歌う。

『One Million Love Songs』は、アッシュヴィルのドロップ・オブ・サンでレコーディングされ、アレックス・ファーラー(Wednesday、Indigo De Souza、Snail Mailの作品を手掛けた)と共にヴィシウスがプロデュースした。

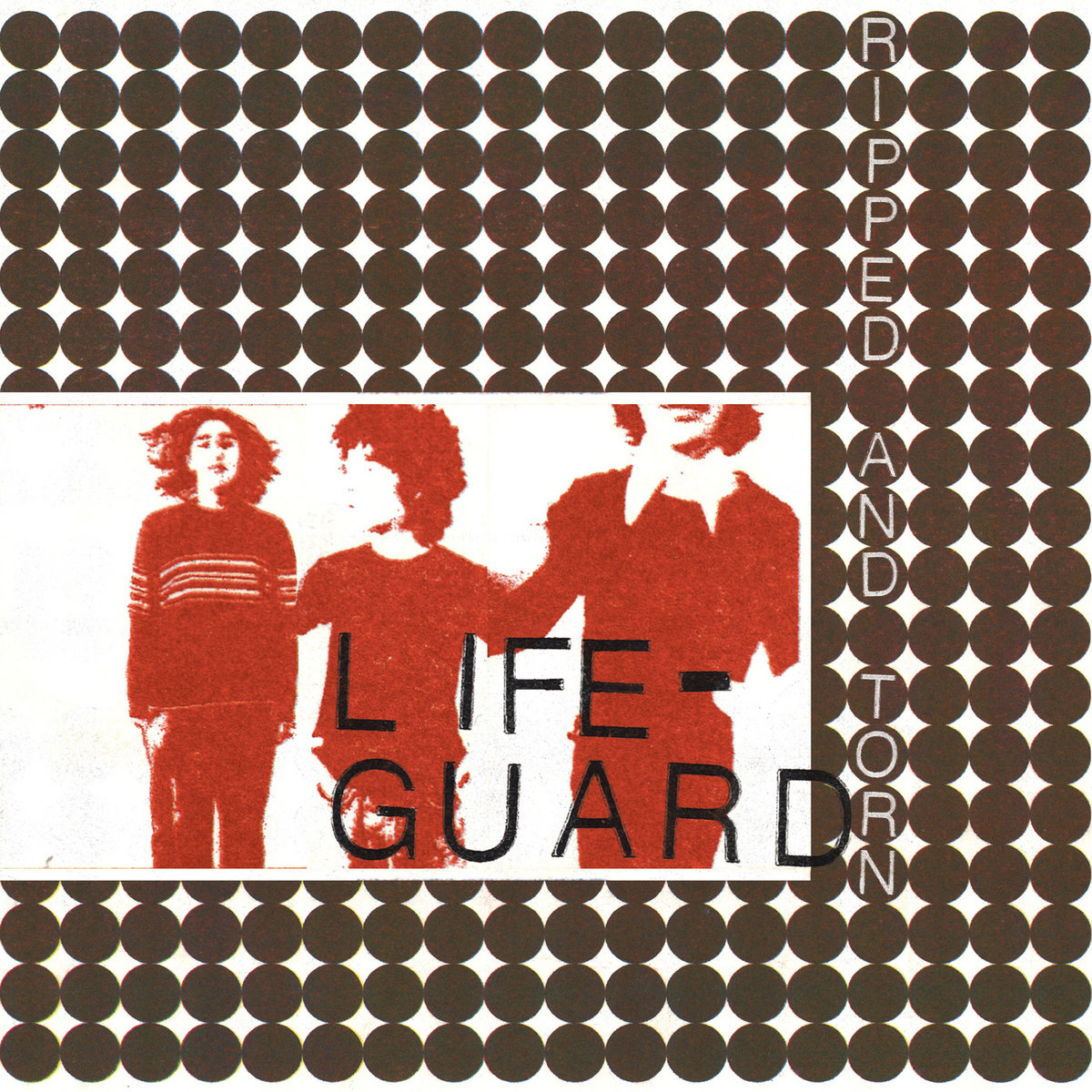

ジャケットは、アレクサがアラスカでバックパック中にジェスを撮った写真。曖昧なイメージで、ヴィシウスがリラックスしてくつろいでいるようにも読め、完全に疲れ切って消耗しているようにも読める。このイメージは、ラブソングそのものと同じように、時を超越して存在する。

人生というのは水の流れにも喩えられる。私たちは常に、互いに惹かれたり離れたりするものなのであり、その動きは何百万、何千万もの複雑さを伴う。すべては過ぎ去ることを思い出しつつ、すべてを受け入れる。アルバムでヴィシウスが最後に歌う言葉が、"もう誰も私を愛してくれない "というのは示唆的である。それが完全に自由に聞こえることも、同様に示唆的である。

Bnny 『One Million Love Songs』‐ Fire Talk

|

ある作品を契機に、まったく別の人間が作ったかのようなレコードを制作するアーティストやバンドがいる。それは、人間的な成長がその音楽に乗り移ったとも解釈できるし、何かの出来事が、その人や音楽を変えたとも捉えられる。結果として現れるもの、その途中にある過程ですらも千差万別なので、これといった類型に置くことは難しい。どのような形でターニングポイントが到来するのかは分からない。方程式を作ることも不可能である。どこから、どのように、どのようなものがやってくるかは誰にも分からないのだ。でも、少なくとも、今回、シカゴから登場するジェシカ・ヴィシウスによるプロジェクト、Bnnyの最新作はそういった表現が相応しい。つまり、バントメイトの死の悲しみを糧にし、着実にアーティストは成長しているのである。

Bnnyの場合は、バンドメイトの死という内在的なテーマがある。同じようなレコードとしてシカゴのSmutの「How The Light Felt」やSay Sue Meの『The Last Thing Left』などがある。前者のアルバムはボーカリストが妹の死をテーマに取り上げており、それをほろ苦いインディーロックソングに昇華させた。しかし、いずれのレコードとも、一般的には暗いとされている敬遠されがちな出来事がテーマに置かれているのに、リスナーとしては癒やされる瞬間がある。そしてもちろん、それらの暗さの中には、不思議なほど明るく純粋なものが潜んでいたのだ。人は手軽に明るいものに手を伸ばすが、明るさにたどり着くためには、みずからの「最も暗い部分」に目を凝らさねばならない。つまり、暗さを、みずからの明るさによって照らし出すことに尽きるのである。軽やかさというのは暗いものを経た後に訪れる清々しさでもあるのだ。

『One Million Love Songs』は、まさに最も暗い部分を勇敢に凝視した結果として表れ出た産物だ。ジェスの掲げるテーマには、複雑な愛、傷つき、脱力、切なさ、暗さ、そういった数々の経験を経た後、アルバムジャケットに描かれるような清々しい開けた場所にたどり着いたことを表している。しかし、それは、身の回りにまとっていた、それまでの固定観念を脱ぎ捨なければならなかったことが暗に示されている。つまり、アルバムのジャケットは、LZの『House Of The Holy』の単なるオマージュでもなければ、セクシャルな意味が込められているわけでもない。

音楽が、そのデザインを何よりも深く表しているのは事実だが、形而下にある内的な深層心理が重要なメタファーとして機能しているのである。ためしに、アルバムを聴く前と聞いた後、アートワークを見比べてみてほしい。その印象がガラリと変化していることに気がつくはずなのである。

アルバムの構造としても、従来にはあまりなかったような独特な収録方法が採用されており、最後に収録されるはずのエンディング曲が、最初のオープニング(一曲目)に収録されている。つまり、クライマックスやエンディングとして機能するはずの曲が最初に収められていることにより、二度目に聴いたとき、まったく異なる意味合いが込められているのに気がつく。そして、楽曲の雰囲気もリスニングの回数ごとに微妙に変化するという奇妙なレコードである。これはつまり、カメレオンの保護色のような意味を持つ、これまで存在しなかった作品なのだ。

Bnnyの音楽は、基本的には、同レーベルのPACKSと同じように、オルタナティヴロックに根ざしている。しかし、PACKSの音楽が、どことなく斜に構えたようなものであると仮定づけるなら、Bnnyの場合はどこまでも純粋で直情的である。そしてその純粋さは稀に、傷つきやすさや脆さという側面を持つが、恐ろしいことに、ジェシカ・ヴィシウスは内面の暗さや脆さからまったく逃げないのである。脆弱性の対極にあるタフネス、これが、2ndアルバムの最大の凄みとなっている。オープニングはバーミンガムのデュオ、Broadcastの音楽性を彷彿とさせ、ドリーム・ポップを暗鬱な感覚を擁するオルタナティヴロックのスタイルに落とし込んでいる。

Bnnyの場合は、バロックポップやチェンバーポップの要素はほとんどない。Wednesday、Slow Pulp,Squirrel Flower(Ella Williams)といった現代的なオルトロックの文脈の系譜に属する。ただ、上記のバンドのいずれも、内面の痛みや脆さを鋭く直視しながらも、未来へと目が向けられているが、ジェシカ・ヴィシウスの場合は、それとは反対に過去や現在を見つめ、窮地から強引に抜け出そうとはしない。むしろ悲哀や停滞といった避けられがちな状況を受け入れ、それらを考えられる限りにおいて、最も甘く美しいドリーム・ポップソングに落とし込む。

オープナー「Missing」は、失われた愛や、この世を去ったバンドメイトの喪失にまつわる悲しみが元になっているが、ヴィシウスはその悲哀をじっくり噛みしめるように歌う。そしてこの脆弱性の対極にある”勇ましさ”が甘さを持つメロディー、ウィスパーボイスに近い抽象的な歌唱のニュアンスにより、深い共鳴をもたらす。それはペーソスの向こうにあるエンパシーである。そして、そのエンパシーを噛み締めた時、ほとんど涙ぐむような温かい感情性が滲む。

以後、アルバムは、深刻さと柔和さの中間を絶えずゆらめきながら、アンビバレントな音楽の世界を構築していく。「Good Stuff」は、ドリーム・ポップ風のイントロから、アンニュイな感覚のあるオルトロックソングに移行する。曲そのものは、上記に挙げたWednesdayや、Phoebe Goを始めとするベッドルームポップに近い軽やかなロックソングへと変遷していく。しかし、親しみやすい音楽性の中を揺らめくヴィシウスの声は、どこまでも切ない感覚に縁取られている。この曲にはポップネスに対する親しみもあるが、同時にナードなものに対する理解もある。そのどちらとも決めつけがたい曖昧でナイーブな感覚がシューゲイズ風の轟音の中に溶け込む。

「Missing」

序盤ではドリーム・ポップ/シューゲイズ風の音楽性が特徴となっているが、本作の魅力はロック性だけにとどまらない。続く「Crazy, Baby」は、オルト・フォークからの影響が反映され、エイドリアン・レンカーやビックシーフのように、ニューヨークのインディーフォークを参考にして、安らいだ感覚を持つポップソングに昇華させる。アメリカーナを織り交ぜたオルト・ロックという点では、Slow Pulpの音楽的な方向性や、バンドのボーカリストのエミリー・マッシーの声に近く、エモーショナルな感覚が漂う。加えて、グランジのような静と動を織り交ぜるという点では、Snail Mail、Soccer Mommyとも共通する何かが込められている。いわば、現代的なUSロックの系譜に属するナンバーとして、この曲を楽しむことができる。

過去の悲しみと葬り去られた愛、ヴィスシウスにとって、以前はそれは報われぬものという考えがあったかもしれない。けれども、悲しみや憂い、やるせないような切なさ、それらの複雑な気持ちが、どこかの地点で、全く別様に変化することがある。「Something Blue」は、再生であり、バンドメイトの死により失われたと思われた愛という感覚が、最も死の根源にちかづいた時、それまで思いもよらなかったような形で再生がなされることを意味している。音楽としては、深刻さとユニークな感覚が混在し、それらがコーラスワークにより強調される。曲の中盤では、シューゲイズに近い轟音性により、それらの微妙な感覚が引き上げられる。その次には、驚くべきことに、序盤での憂いや悲しみがそれとは対極にある喜びや楽しみに代わる。

Bnnyの音楽は、その後、パンクに近いアプローチを取る場合もある。「Something Blue」はニューヨークのプロトパンクの基礎を形成した、Television、Patti Smithのようにインテリジェンスを擁するインディーロックの形で再現される。しかし、比較的クラシカルな音楽性を選ぼうとも、Bnnyの音楽は、現代的なオルトロックに焦点が絞られているため、それほど古びた感覚をもたらすことはない。ボーカルは、心なしかグランジのような暗鬱さが主な印象を形作り、曲の終盤では、ほとんど内面の痛みや悲しみをありのまま吐露するかのような激しさを増していく。しかし、それはヘヴィ・ロックやメタルとは異なる”内面に響き渡る轟音”なのである。暗鬱でダウナーな感覚は一転し、続く「Sweet」で、アルバムジャケットに描かれるような開放的な感覚に変化する。それらはバディー・ホリーのような古典的なロックのスケールをもとにし、サーフロックやドゥワップのような米国の古典的なロックのスタイルへと接近する。

「アメリカーナ」は今、米国のシンガーが注目しているジャンルで、以降、「ポスト・アメリカーナ」とも称すべきジャンルも生まれそうな気配もある。少なくとも、このアルバムでは、オルトロックとの融合という簡素な形で表される。スティールギターを用いるのは一般的であるが、「Nothing Like」ではPavementのような浮遊感のある心地よいインディーロックソングが繰り広げられる。そして、エレクトリック・ギターの使用が多い序盤から中盤にかけての収録曲の中で、この曲ではアコースティックギターが登場し、緩やかな牧歌的なオルトフォークの世界観を形作る。深刻さとそれとは対極にある和らいだ感覚が交差するような感覚がある。

ロック、フォーク、また、それとは別にオルタナティヴな音楽性が目立つ中、シンプルで親しみやすいバラード・ソングも収録されている。「Rainbow」は、チューブアンプを通し、プリミティヴなギターがイントロで、スロウコアというフィルターを通して立ち上がる。それは遠方に揺らめく蜃気楼、もしくは、遠い日の夏の入道雲さながらに、ロックサウンドの向こうに立ち上り、ジェシカ・ヴィシウスはその蜃気楼にむけ、甘い歌をうたうのである。どことなくその音楽性の中には、ディラン、ヤングのようなフォークへの親しみが込められている。これらは古典的なものと現代的なものの間を微妙に揺らめきながら、感覚的な音楽がアウトプットされる。

中盤では比較的安らぎと柔和さが目立つが、いよいよアルバムの終盤にむけてロック的な性質を持つ楽曲が少しずつその激烈さを増す。

コクトー・ツインズやブロードキャストの系譜にある、いわゆる甘美的でどこまでも純粋にみずからの内的な世界に浸りきるかのような陶酔的な”ドリームポップ・ワールド”は、ニューヨークの”Asobi Seksu”のような叙情的なニュアンスを保ちながら、徐々にエクストリームな表現へ接近していく。クライマックスの始まりとなるのが「Chandes」であり、ドリーム・ポップとアメリカーナの合間にあるスイートな感覚を保ちながら、徐々に感情が引き上げられる。

曲の終盤では”メタリカ”のようにいくつかの季節が一巡りし、何かが変わったとが暗示される。続く「Get It Right」は前曲の流れを受け継ぎ、ポスト・ロック的な音楽性を織り交ぜ、劇的なドリームポップ・ワールドを構築していく。ジェシカ・ヴィスシウスのボーカルが、なだらかなメロディーの曲線を描きながら、背後のドラムとギターの轟音を支えにしながら、このアルバムで最もドラマティックな瞬間を迎える時、アルバムの最初の悲しみは、すでにどこかに消えさってしまったのだ。いわば、アーティストが悲しみの理由を突き止め、それを消化し、今から次なる瞬間へ、そして闇の向こうにある光が差す方に歩き始めたことを暗示している。

アルバムのクローズ「No One」は、エイドリアン・レンカーが手遊びで作ったデモトラックのような親しみやすさがある。(もちろん、そんな音源が存在するのかは分からない) 「No One」では、誰からも愛されぬことの嘆きが歌われているが、The Velvet Undergroungのセルフタイトルアルバムのように”ララバイ”に比する意味が込められている。それは、かつてのVUの「After Hours」のように”悲しみに対する受容”の意味合いが含まれている。悲しみが受容という段階を経たあと、ようやく人は次のステップへと歩き出せる。アルバムの最後のイメージは、驚くほどクリアで、さっぱりしている。後味をまったくのこさないで、音楽や録音の制作現場から軽やかに離れていること。これこそ、One Million Love Songs'の最大の醍醐味なのだ。しかし、それらの表現がものすごくシンプルなので、かえって琴線に深く響くものがある。

88/100

Weekend Track 「Get It Right」

Bnnyによる新作アルバム『One Million Love Songs』はFire Talkより本日(4/5)に発売。

先週のWMFはSAYA GRAY『QWENTY Ⅱ』。レビューはこちらからお読み下さい。

0 comments:

コメントを投稿