Jazz Age: Vol.1 Bill Evans

|

ジャズ・ピアニスト、ビル・エヴァンス(Bill Evans)は、1929年にニュージャージー州ブレインフィールドで生まれた。スラブ系の母親、そしてウェールズ系の父親の間に生まれた。彼の父親はエヴァンスに幼い頃から音楽を学習させた。

クラシック音楽からの影響が大きく、セルゲイ・ラフマニノフやイゴール・ストラヴィンスキーなど、ロシア系の古典音楽に親しんだ。かれがジャズに興味を持つようになったのは10代の頃。兄とともにジャズのアマチュアバンドで演奏するようになった。1946年にサウスイースタン大学に通い始め、音楽教育を専攻した。学生時代にはのちの重要なレパートリー「Very Early」を作曲した。

1950年、大学を卒業すると、翌年には陸軍に入隊。朝鮮戦争の前線に赴く機会はなく、陸軍のジャズバンドで演奏するだけだった。 この頃の不本意な時期に、後に取りざたされる麻薬乱用を行うようになった。1954年に兵役を終え、折しもジャズシーンが華やかりしニューヨークで音楽活動を開始する。バックバンドとしての活動にとどまったが、作曲家のジョージ・ラッセルの録音に参加。その活動をきっかけにスカウトの目に止まり、リバーサイド・レーベルからデビュー・アルバム『New Jazz Conceptions』をリリースするが、売上はわずか800枚だった。

1958年にはマイルス・デイヴィスのバンドに加わり、録音とツアーを行った。彼はバンドで唯一白人であったこと、そして薬物乱用の問題、さらにはエヴァンス自身がソロ活動を志向していたこともあり、バンドを離れた。しかし、マイルス・デイヴィスの傑作『Kind of Blue』の録音に参加し、旧来盛んだったハードバップからモード奏法を駆使したスタイルでジャズに清新な息吹をもたらす。モード奏法はこのアルバムの「Flamenco Sketches」に見出すことができる。

1959年になると、ドラマーのポール・モチアン、ベースのスコット・ラファロをメンバーに迎え、ジャズトリオを結成。ジャズの系譜におけるトリオの流行は、この三人が先駆的な存在である。テーマのコード進行をピアノ、ベース、ドラムスがそれぞれ各自の独創的な即興演奏を行い、独特な演奏空間を演出した。後のモダンジャズのライブではこのソロがお約束となる。

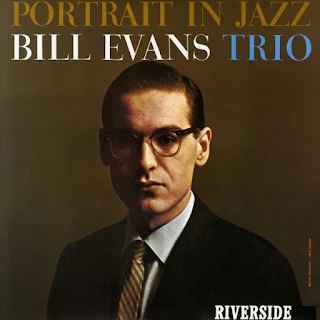

ビル・エヴァンス・トリオで収録した『Portrait In Jazz- ポートレイト・イン・ジャズ』(1960)『Explorations- エクスプロレイションズ』(1961)『Waltz For Debby -ワルツ・フォー・デビイ』および、同日収録の『Sandy At The Village Vanguard- サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』(1961)の4作は、「リバーサイド四部作」と呼ばれる。

しかし、『ワルツ・フォー・デビイ』および『サンデイ・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』の収録からわずか11日後、ベーシストのスコット・ラファロが1961年7月6日に25歳の若さで交通事故死する。エヴァンスはショックのあまりしばらく、ピアノに触れることすらできなくなり、レギュラー・トリオでの活動を休止することとなり、半年もの間、シーンから遠ざかった。

1966年にエヴァンスは、当時21歳だった若きエディ・ゴメス(Eddie Gomez)を新しいベーシストとしてメンバーに迎える。エディ・ゴメスは、スコット・ラファロの優れた後継者となり、以降、1978年に脱退するまでレギュラー・ベーシストとして活躍し、そのスタイルを発展させ続け、エヴァンスのサポートを務めた。

1968年にマーティー・モレル(Marty Morell)がドラマーとしてトリオに加わり、家族のため1975年に抜けるまで活動した。モレル、そしてのちに加入したエディ・ゴメスによるトリオは歴代最長の活動期間に及んだ。従って現在に至ってもなお発掘され発売されるエヴァンスの音源は、ゴメス・モレル時代の音源が圧倒的に多い。

このメンバー(セカンド・トリオ)での演奏の質は、初期の録音でずっと後に発売されたライブ版『枯葉』(Jazzhouse)にも反映されている。『Waltz For Debby ~ Live In Copenhagen - ワルツ・フォー・デビイ〜ライヴ・イン・コペンハーゲン』(You're Gonna Hear From Me)、『Montreux II- モントルーII』、『Serenity- セレニティ』、『Live In Tokyo- ライヴ・イン・トーキョー』、『Since We Met - シンス・ウイ・メット』と、メンバー最後のアルバムである1974年にカナダで録音した『Blue In Green-ブルー・イン・グリーン』などがある。この時期、特に1973年から1974年頃までのエヴァンス・トリオは良し悪しは別として、ゴメスの演奏の比重が強い傾向にある。

1976年にドラムをマーティー・モレルからエリオット・ジグモンド(Eliot Zigmund)に交代する。このメンバーでの録音として『Cross Currents- クロスカレンツ』、『I Will Say Goodbye- アイ・ウィル・セイ・グッドバイ』、『You Must Bilieve In Spring- ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』が挙げられる。麻薬常習や長年の不摂生に加え、肝炎など複数の病気を患っていたエヴァンスの音楽は、破壊的内面や、一見派手ではあるが孤独な側面を見せるようになる。

ビル・エヴァンスの死後に追悼盤として発売された『You Must Believe In Spring- ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング』収録の「Suicide Is Painless(もしも、あの世にゆけたら)」は、映画『M*A*S*H』(1970年)及びTVシリーズ版『M*A*S*H』のテーマとして知られている。

Bill Evans' Masterpiece :

・Peace Piece(1959)/『Everybody Digs Bill Evans』

「ピース・ピース(Peace Piece)」は、1958年12月にビル・エヴァンスがアルバム『Everybody Digs Bill Evans-エブリバディ・ディグス・ビル・エヴァンス』のために録音した。

ソロ時代のエヴァンスの名曲で、モード奏法のルーツをうかがい知ることができる。他にも彼のウクライナのスラブ民族としてのルーツやクラシックからの影響、その他にもスクリアビンのような神秘和音をゼクエンス進行によって活用している。いわばクラシックのピアニストとしてのエヴァンスの作曲性を反映させている。もちろん、演奏に関しては以降のデイヴィスとのモダン・ジャズの作風の萌芽を見ることもできる。

レコーディング・セッションの最後に演奏された即興曲で、レナード・バーンスタインのミュージカル『On The Town- オン・ザ・タウン』の「Some Other Time- サム・アザー・タイム」のヴァージョンでエヴァンスがセッション中に使用していた。Cmaj7からG9sus4への進行をベースにしたスタンダードな曲。

翌年にマイルス・デイヴィスと録音したアルバム『Kind of Blue-カインド・オブ・ブルー』に収録された「Flamenco Sketches- フラメンコ・スケッチ」のオープニングにもモチーフが再登場する。

「Peace Piece」

「Autumn Leaves」(1960)/ 『Portrait In Jazz』

マイルス・デイヴィスとのアルバム『Kind Of Blue』でのコラボレーションの成功から8ヵ月後、エヴァンスは新しいグループ、ビル・エヴァンス・トリオで『ジャズの肖像』の録音に挑み、以後のモダン・ジャズの潮流を変える契機をもたらす。

最も注目すべきは、ラファロのウッドベースが単なる伴奏のための楽器から、後のアルバム『Sunday at the Village Vanguard』ほどではないにせよ、ピアノとほぼ同等の地位に昇格したことだろう。

ビル・エヴァンスはラファロとの最初の出会いについて、「彼の創造性にはほんとうに驚かされた。彼の中にはたくさんの音楽があり、それをコントロールすることに問題があった。... 彼は確かに私を他の分野へと刺激したし、おそらく私は彼の熱意を抑える手助けをしたのだろう。それは素晴らしいことで、後にエゴを抑えて共通の結果を得るために努力した甲斐があった」

ポール・モチアンはビル・エヴァンスのデビュー・アルバム『New Jazz Conceptions』や、トニー・スコット、ジョージ・ラッセルなどが率いるグループでエヴァンスとレコーディングしたことがあった。

エヴァンスの伝記作家であるキース・シャドウィックは、この時期のモチアンは標準的なバップの定型を避ける傾向があり、「代わりに他の2人のミュージシャンから実際に聞こえてくるものに反応」していたと述べ、それが「エヴァンスの最初のワーキング・トリオのユニークなクオリティに少なからず貢献した」と指摘している。

”枯葉”という邦題で有名な「Autumn Leaves」は、戦後のシャンソンの名曲だ。1945年にジョゼフ・コズマが作曲し、後にジャック・プレヴェールが詞を付けた。ミディアム・スローテンポの短調で歌われるバラード。6/8拍子の長いヴァース(序奏)と、4拍子のコーラス部分から構成される。 またジャズの素材として多くのミュージシャンにカバーされ、数え切れないほどの録音が存在することでも知られる。 1955年の全米ビルボード・チャートで1位のベストセラーとなった。「Autumn Leaves」はジャズのスタンダードとなり、最も多くレコーディングされた曲のひとつ。

ビル・エヴァンスの録音はポール・モチアンとスコット・ラファロとのジャズトリオの全盛期の気風を反映させている。シャンソンの定番を当時盛んであったハードビーバップ風にアレンジした。リバーサイド四部作のうちの一つ『Portrait In Jazz』には2つのテイクが収録されている。

「Autumn Leaves」

「Waltz For Debby」 「Porgie(I Loves You Porgie)」(1961)/ 『Waltz For Debby』

1961年、エヴァンスのトリオはヴィレッジ・ヴァンガードに頻繁に出演していた。この年の6月のライブのレコーディングは、ビル・エヴァンスのライブ・アルバム『Sunday At The Village Vaunguard』としてラファロの死後に発売された。これはベーシストの追悼盤の意味を持つ。

後に発売された『Waltz For Debby』は追悼盤に比べると、音に艶があり、バランスの良いレコーディングとなっている。特に、このアルバムに収録されている「Porgie(I Loves You Porgie)はジョージ・ガーシュウィンのカバーで、後にキース・ジャレットがカバーしている。「Waltz For Debby」はヴィレッジ・ヴァンガードでのライブで披露されたビル・エヴァンスの定番曲である。

「Waltz For Debby」

「Porgie (I Loves You Porgie)」

「We Will Meet Again」(1977) /『We Must Believe In Spring』

1980年、ビル・エヴァンスは、同タイトルのアルバムを名に冠した遺作を発表した。このラストアルバムのバージョンは、ピアノ・ソロで、曲の後半では、妻との別れ、彼の晩年の孤独と哀愁を込めた切ない感覚をジャズ・ピアノで収めている。

そして、一方、彼の死後に追悼盤としてリリースされた『We Must Believe In Spring』の収録バージョンでは、ジャズトリオとしての白熱した瞬間を録音の形で残している。

エディ・ゴメスのウッドベースとエヴァンスのピアノの演奏の兼ね合いは、後のニューヨークのモダンジャズの流れを形作ったといえるだろう。曲のタイトルからも分かる通り、エヴァンスはやや硬派の人物であったことが伺い知れる。この曲には泣けるジャズピアノの要素が満載である。涙ぐませるもの……、それはいつも白熱した感情性から生み出されるものなのである。

最後のスタジオ録音が残した奇跡的な演奏を収録しているが、「We Will Meet Again」では気迫あふれるトリオの演奏が聞ける。生前のエヴァンスがジャズトリオという形式を最も重視していたことが伺える。また、最後のスタジオ録音の中での演奏で、エヴァンスは彼の音楽的な出発となったクラシックピアノからの影響を込めている。

ジャズとクラシックを繋げる演奏家としての役割は、JSバッハの作品の再演で知られるキース・ジャレットへと受け継がれていった。またエヴァンスは、現在のジャズのライブでお馴染みの各々のプレイヤーが即興演奏を曲で披露するという最初の形式を確立させた人物でもある。

「We Will Meet Again」

0 comments:

コメントを投稿