|

ブレア・ハワードンが、ホワイ・ボニーの2ndアルバム制作のためにバンドメイトのチャンス・ウィリアムズとジョシュ・マレットを引き合わせたとき、彼女が最初に見せた曲が、これからの曲のトーンを決定づけた。「Fake Out」は、「そうであることを不可能にする世界で、本物であろうとすること」を歌っており、ホワイ・ボニーの大胆なニューアルバム『Wish on the Bone』で最もラウドな曲となっている。サビでハワードンは、曲の終わりまで彼女を覆い尽くす音の壁に向かって泣き叫ぶ。「It's not my face/ I imitate/ It's not my face/ I imitate」

そのアルバムは、ワクサハッチーやウェンズデーと比較されるほど、ノスタルジックで広大な空間を描写したことで賞賛された。そのアルバムは、ニューヨークに住む20代の彼女が、バラ色のメガネを通して青春時代のテキサスに憧れるという、当時のハワトンの気持ちを捉えていたが、彼女の自己概念は永遠に流動的だ。『ウィッシュ・オン・ザ・ボーン』では、ホワイ・ボニーはある風景やジャンルの特殊性から解き放たれている。「あのアルバム以来、私は変わったし、これからも変わり続けるだろうと信じている」とハワードンは言う。「もしかしたら、2年後の私はまったく同じ人間ではないかもしれない」

不思議なことに、その気まぐれな人としての感覚が、個人的な人間関係においてもスタジオにおいても、ハワードンに自分自身をより信頼させるようになった。ハワードンは変わるかもしれないが、彼女の信念は揺るぎない。

「これらの曲は、より良い未来への希望から書かれた。私はナイーブではないし、世界はめちゃくちゃだけど、それを根本的に受け入れつつ、物事を変えることは可能だと信じられると思う」とハワードンは言う。「私にとって希望とは強さだ。そしてそれを持つためには、現代アメリカの見せかけの存在を覆すことのできる批判的な感性を養わなければならない。"Fake Out "はそれを端的に表現している。「Something you thought/ Was only something that you heard.」

ホワイ・ボニーが11月に『90』をレコーディングしたとき、彼らはカントリー・アルバムを作ることを目指し、それぞれの技術的直感をこのジャンルの装いと一致させた。『ウィッシュ・オン・ザ・ボーン』では、ハワードンはジャンルの基準に固執する気はなかった。ブロークン・ソーシャル・シーンやHAIMのような期待にとらわれないバンドが、ハワートン、ウィリアムス、マレットが、共同プロデュースを担当したジョナサン・シェンクの助けを借りて楽曲に肉付けしていく際の指針となった。

「私たちは音楽的な帽子をかぶって試していたんだ」とハワードンは笑って言う。「このアルバムにはまだカントリーも入っているけど、1つのことに固執しようとは思っていなかったんだ」とハワードンは笑う。より大胆に、より自己主張することを学び、自分自身を信頼するようになった個人的な経験は、私の音楽にも受け継がれている。私はリスクを冒すことを恐れない」 ハワードンは、SF小説にインスパイアされ、その中の1曲、ゴージャスで痛快な "Three Big Moons "を遠い惑星に設定するほど自由になった。

リリカルな『骨に願いを』は、マクロとミクロの両方のスケールの問題に立ち向かっている。「Dotted Line」は、ハワードンが「資本主義の重さ」を経験していたときに書かれた。「私たちが成功の指標だと言われているものすべてについて考えていた。問題の "点線 "にサインすることは、ファウスト的な取引をすることだった。「金を払えば、いい日が待っている」とハワードン、あるいは悪魔はコーラスで約束し、バックのビートはハスラーのように催眠術をかける。この曲は、『骨に願いを』に収録されている数少ない曲のひとつで、聴衆に一緒に叫ぶように手招きしている。ハワードンが語るような取引をして、失敗に終わったことがどれだけあるだろうか。「もっと知っておくべきだった」と、私たちは自分自身に怒りをぶつけたりもする。

「Dotted Line」のような曲は、ハワードンが言うように、"車輪を回しているだけだ "という権力に向けられた反抗的なキスオフ、叫びとして書かれている。しかし、『ウィッシュ・オン・ザ・ボーン』に収録されている他の曲は、ハワードンがリスナーを個室に招き入れ、決定的瞬間を目撃させているかのような親密さを感じさせる。

「I Took the Shot」では、陽に焼けたようなハワードンの声が、きらめくシンセサイザーのベッドの上で人間関係の解消を語る。"昔のバーで待っていた/でも君は現れなかった/だから君に買ったショットを持って行った/そしてもう一杯、道連れにしよう"。まるで青春映画のラスト・ショットのように、主人公が自分を自分以外の何かに作り変えようとして失敗した力を拒絶する。この曲は、ハワードンのソングライターとしての最大の才能のひとつである、苦闘した希望の感覚を残してくれる。

「最悪の事態を体験している人々に対して、あなたはただ押し続ける義務があるのです」とハワードンは言う。新しい一日一日に希望を再生させようという姿勢は、兄を亡くしたときに彼女の中に刻み込まれた。それは、ハワートンがミュージシャンとして本領を発揮し始め、テキサス州オースティンのDIYシーンの中で自分の声を見つけようとしていた矢先のことだった。それに対処するため、彼女は次々と曲を書き、苦しみながらもカタログを作り、そうすることでスピリチュアリティとの新しい関係を築いた。

ハワートンはブリッジで、愛の温もりを失うことがどのような感覚なのかを警告している。『ウィッシュ・オン・ザ・ボーン』では、ハワードンは目を見開いて待ち続け、たとえ最悪の日であっても、絶望は避けられないものではないと自分自身に言い聞かせている。このアルバムは、希望、美、そして愛を毎日選ぶことについて歌っている。

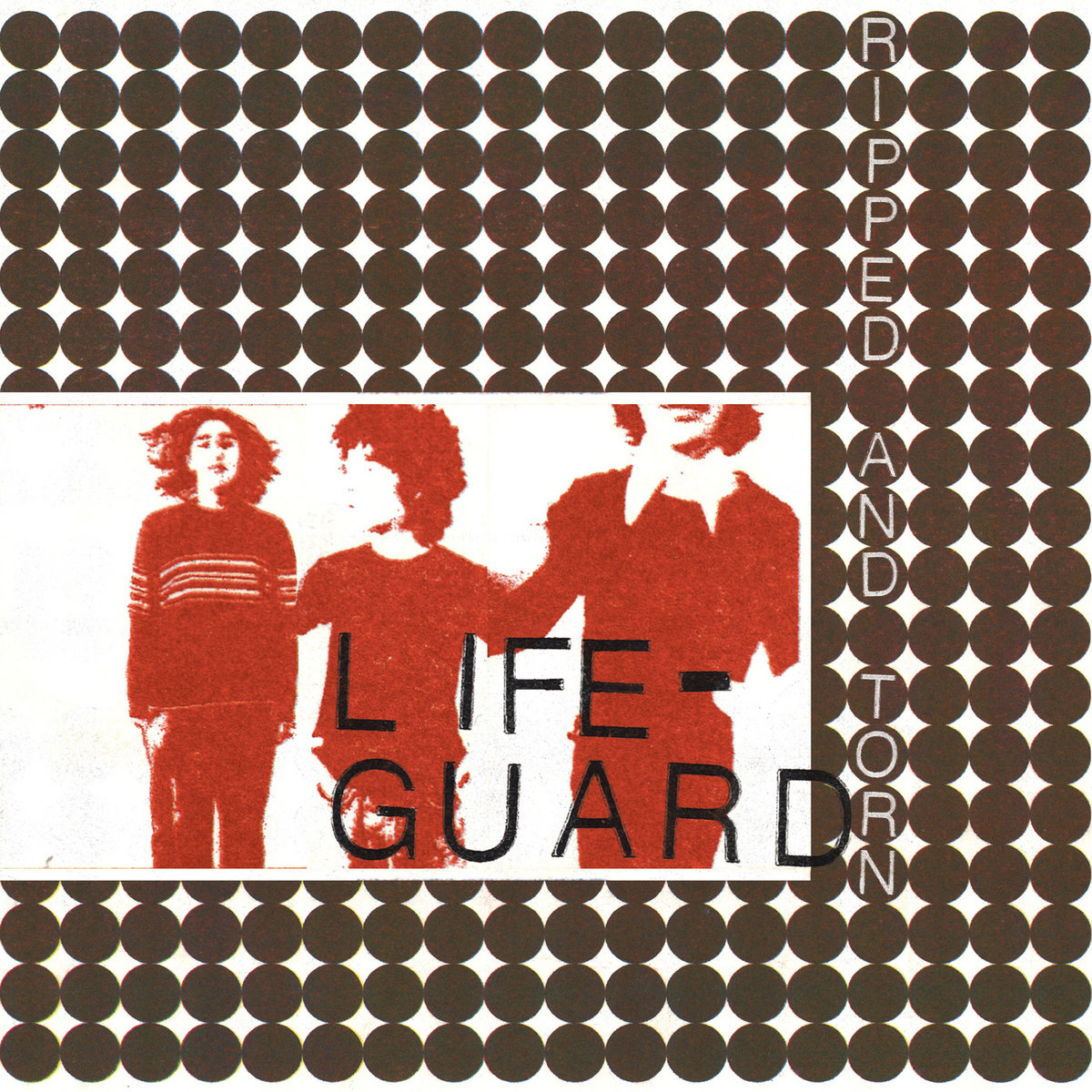

Why Bonnie 『Wish On The Bone』/ Fire Talk

|

ブレア・ハワードンのWhy Bonnieの二作目のアルバムは、Fire Talk移籍後最初のアルバムとなる。2022年から二年が経過し、シンガー、そしてソングライターとしても一回り成長して帰ってきた。特に、今年のオルタナティヴロック系の女性シンガーの中で歌唱力は随一、オルタナティヴシーンでこれほど長くビブラートが伸びる歌手を正直なところ見たことがない。それに加えて、良質なソングライティングに磨きがかかり、素晴らしいアルバムが作り出された。

デビュー・アルバム「90」ではワクサハッチー、MJ Lendermanと同じようにアメリカーナとオルトロックの融合を目指したホワイ・ボニー。セカンドアルバムでは、前作の延長線上にある幽玄なオルタナティヴロックの世界が展開される。ブレア・ハワードンは、おなじみの繊細さとダイナミックさを兼ね備えた素晴らしいインディーロックのアプローチによって、サザン・ロックの継承者であることを示し、若い世代として南部の文化性を次の時代に伝えようとしている。

アルバムのタイトル曲、及び、オープニングを飾る「Wish On The Bone」は、タイトルもウィットがあるが、実際の音楽性にも同じような含蓄がある。ここ数年のニューヨークでの暮らしを踏まえ、ブロードウェイのような都会的なセンスを兼ね備えながらも、やはり南部的な幻想性のあるアメリカンロック、ギターロックを最終的にポップスという形に落とし込み、そして部分的には劇的なボーカルを披露している。ピアノとギターを重ね、バラードのテイストをもたらすハワードンのボーカルは、曲の進行ごとに徐々に迫力を増していき、起伏のある旋律を描きながら、サビとなるポイントへ向けて、歌声の抑揚やイントネーションをひきあげていく。結局のところ、高音部のビブラートの伸び方が素晴らしく、背後のギターやドラムのミックスに埋もれることがない。そしてこの曲では、情熱的なギターソロが曲の後半で最大の盛り上がりを見せる。まるでアルバムのエンディングのような結末がオープニングで示されているかのようだ。

「Dotted Line」ではオルタナティヴロックの形に直結している。同レーベルのCOLAのようなシンセサイザー、ミニマルなギターを重ね、落ち着きがありながらも、叙情的なインディーロックを組み上げていく。そしてそれに独特のカラーを付け加えるのが、ハワードンのアメリカーナやカントリー/フォークを継承したボーカルだ。一見すると、同じようなオルトロックソングは、たくさん存在するように思える。しかし、このボーカリストは歌によって次の展開を呼び覚ます力があり、そして、実際的に他の平凡なロックソングには見出し難い深みを持ち合わせている。

これは、ブレア・ハワードンが、ブルース・スプリングスティーンやトム・ペティはいうに及ばず、サザン・ロックやそれ以前の南部のブラックミュージックの音楽性を何らかの形で吸収していることを伺わせる。つまり、表向きには出てこないが、ブルースと南部のR&Bの影響が背景にあることを思わせる。例えば、ミシシッピ河口にあるSun Records等のメンフィスの音楽である。これが西海岸や北部のロックとは異なり、渋みのある雰囲気を漂わせることがある。こういった音楽を本人が自覚的に聴いているかは別として、若い頃に親戚や誰かが聞かせていたことが推測できる。実際的に、ほとんど数年ぶりに、メンフィスらしい音楽を耳にすることができる。ブルースやR&Bを絡めた渋さ、奥深さ、たぶんこれこそ米国南部のロック音楽なのだ。

エミネムの曲と同じタイトル「Rythm or Reason」において、アメリカーナ特有のビブラートの歌唱法を活かし、ここでも渋みのあるサザンロックを切ないモダンロックに置き換えている。ここではニューヨークの実際的な暮らしの様子が、オルタネイトなギター、シンセのシークエンスを交えて、センチメンタルな雰囲気を持つ曲に昇華される。ここでは、都会的な生活から引き出されるボブ・ディランのような孤独を現代的な若者の感性として歌い込んでいるのが素晴らしい。

この曲のボーカルには、たしかにディランのように肩で風を切るようなクールな感じもあるが、そこには、テキサスとニューヨークという二つの都市の間で揺れ動くような独特な抒情性が織り交ぜられている。オルタナティヴロックとしては素晴らしい出来の一曲。そしてそれ以上の評価を獲得することができるかが争点になるかもしれない。また、何気ないスタンダードなロックソングも、ハワードンの手に掛かると、全然別の音楽に変わる。

「Fake Out」では、絶妙で効果的な旋律を描きながら、シンプルなシンセのフレーズを重ね、そして切ないイメージを押し出している。特に、落ち着いた立ち上がりから、それとは対象的な叫ぶようなボーカルに移行する瞬間、歌手の傑出した才覚を見て取ることができる。曲は最終的に激しさを帯びた後、虚脱したかのように静かなアウトロの導入部、編集的な音響効果を交えたアウトロの最後に繋がっていく。一見すると、普通のオルタナティヴロックソングにも聞こえるかもしれないが、実際は、何かしら新しいジャンルの萌芽を、この曲に見出すことができる。

「Rythm or Reason」

「Headlight Sun」では、 ワクサハッチーのようなオルタナティヴロックを聴くことができる。しかし、やはり、ハワードンの方は、なぜか南部的な音楽性を示すことにそれほど抵抗がないらしい。そして、国内ではいざしらず、海外の人間にとっては、グローバルなものよりも、より地域的な音楽や、そこにしか存在しないものに尊敬を覚え、俄然興味を持ったりするものだ。この曲では、古典的なポピュラーやバラードへの傾倒を見せ、幻想的な雰囲気と、小さなライブハウスの楽屋の裏側のようなミュージシャンにしか表現しえないイメージを織り交ぜている。さらに、前作のテーマと同じように、ホームタウンへの郷愁のような感覚が歌われているのかもしれない。中盤の「Green Things」は、Why Bonnieのハイライト曲の一つであり、センチメンタルな感覚と、繊細なピアノとギターが掛け合わされ、最も心地よい瞬間が形作られる。

このアルバムには甘い感覚もあるが、それと同時に、「All The Money」では、00年頃のWilcoの『Yankee Hotel Foxtrot』のようなフォークとアート・ロックをかけ合わせ、それらをザ・ビートルズの次時代のモダン・ロックとして完成させようという試みもある。ストリングスやベース、そして、ギターを短く重ね合わせ、それらを取り巻くようにして、ハワードンは、これまででもっともアートポップに近い音楽を組み上げようとしている。 これはチャンス・ウィリアムズとジョシュ・マレットとのコミュニケーションやライブセッションが上手くいった結果がアルバムの音源という形で表れ出ている。また、辛抱強さもあり、セッションを丹念に続けたおかげで、ライブサウンドとして聴いても興味深い一曲になっている。同じように、単なるレコーディングアルバムと見るのは不当であり、続く「Peppermint」でも、ライブサウンドの側面に焦点を当てている。これがレコードとしてじっくり聞かせる曲と、それとは対極に、ライブのように体を動かす曲という二つの相乗効果をもたらしていることは、言うまでもないことだろう。

デビュー作のラフなフォークソングもこのセカンドアルバムには受け継がれている。「Three Big Moon」はゆったりとしたイントロから、フィドルの演奏を交えて、夢想的な雰囲気は最大限に引き上げられる。シンプルなメロディー、口ずさめるボーカル、そして、それらの雰囲気に美麗な印象を縁取るフィドルの演奏は、Why Bonnieのフォークバンドとしての性質が立ち表れている。今週末、アメリカのカントリーラジオ局でこの曲がオンエアされることを祈るばかりだ。

アルバムは、その後、劇的な展開へと向かうかと思いきや、それとは対象的に、孤独の感覚を織り交ぜた内省的な楽曲へと続いていく。実際的に、それは不思議なくらい瞑想的な響きを帯びることがあり、「Wheather Song」では、内的な悲しみをもとにしているが、その先に、より雄大な感覚へと変化していく。そして、やはり、この収録曲から、独特な幻想性や夢想的な感覚がぼんやり立ち上りはじめ、本作の全体的な音楽性を決定づけていく。最早この段階で、このアルバムを佳作にとどめておくことは難しくなる、それどころか、単なるオルタナティヴロックというには惜しいところまで来ていて、ポピュラーとして聴いても素晴らしい作品である。

アルバムのクローズ「I Took The Shot」では、内的な孤独を感じさせる切ないバラードをクールに歌っている。そして、このような曲は聴いたのは、トム・ウェイツのデビュー・アルバム以来。これは、ハワードンというソングライターが、ポール・ウェスターバーグどころか、トム・ウェイツ、マッカートニー級の珠玉のソングライティングの才能を持つことを伺わせる。シカゴのBnnyの最新アルバム「One Million Love Songs」と並んで、Fire Talkの象徴的なカタログとなるかもしれない。サザン・ロックの最後の継承者、Why Bonnie(ブレア・ハワードン)の勝利。この二作目のアルバムでは、エンジェル・オルセンのような風格が備わってきたかなあと思う。

92/100

「Green Things」

Why Bonnie 「Wish On The Bone」はFire Talkから本日発売。ストリーミングはこちらから。

関連記事: WEEKLY RECOMMENDATION WHY BONNIE 『90 IN NOVEMBER』