|

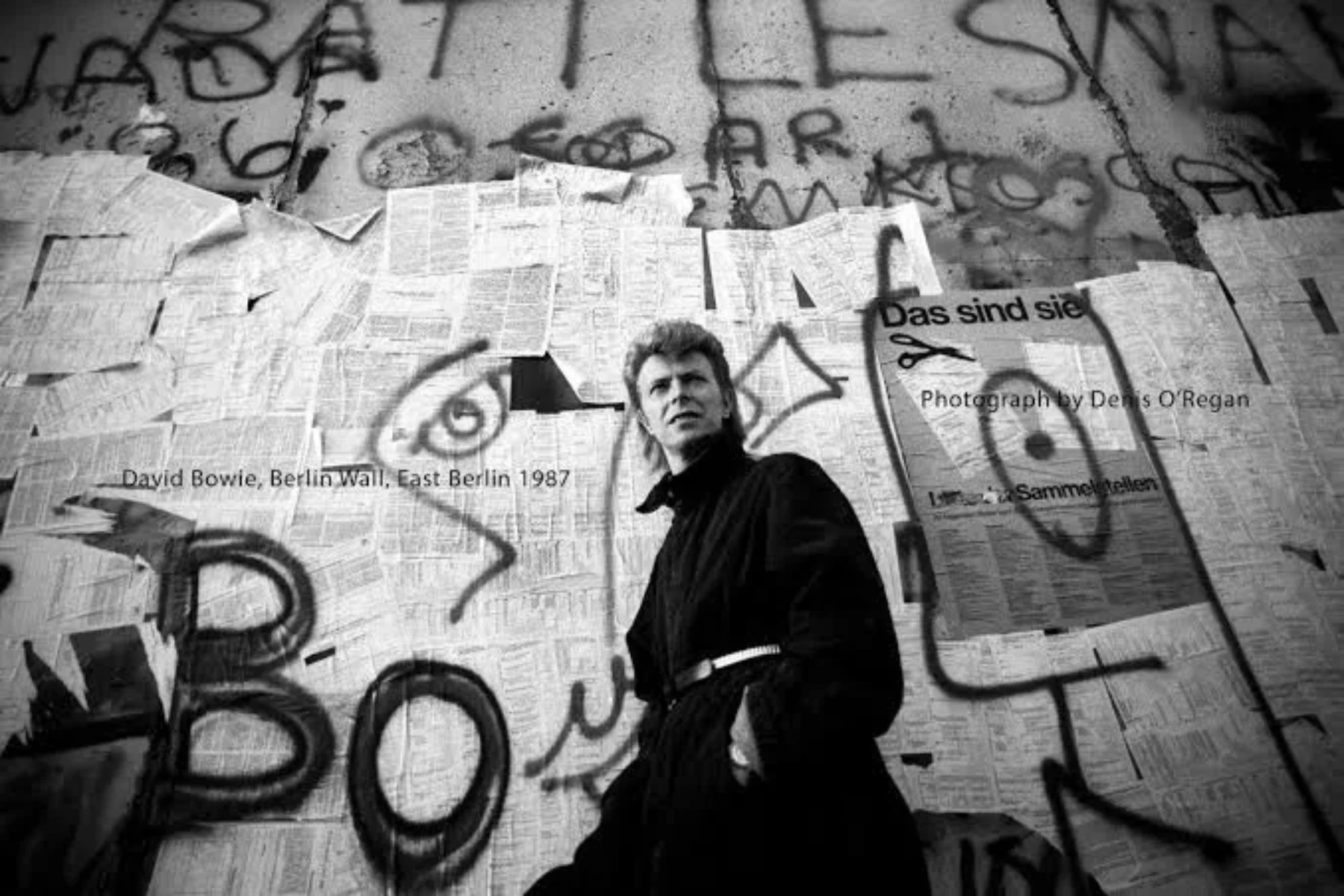

ジギー・スターダストに象徴されるように、よくデヴィッド・ボウイは架空のキャラクターを矢面に押し出したイメージ先行のアーティストと言われる。一理あるが、しかしそれがすべてだとも言いがたい。デヴィッド・ボウイは1976年から1978年まで西ベルリンに住んでいたが、この3年間は彼がミュージシャンとしてヒューマニスティックな暮らしを送った期間だ。この時代、『Low』、『Heroes』、『Lodger』など名作群を世に輩出した。いわゆるベルリン三部作と言われ、ブライアンイーノがプロデュースした。そのなかではかのオブリーク・ストラテジーズも使用された。ここではボウイが旧ドイツでどんな暮らしを送っていったのかを探索する。

ボウイがベルリンを訪れたとき、1960年代の激動と熱気に包まれたこの都市は、東西分裂の時代とあってか、やや荒廃していた。 しかし、ベルリンという都市は、戦後もなお、その名を知られることのなかった、独自の発展を遂げた都市でもあった。 戦争の後、この都市は、常にその名を知られるようになったのである。 しかし、市庁舎センターは、戦争と社会主義的な市街地計画の結果であるような、激しい対立の場でもあった。 その結果、オスト・ベルリンは滅亡の危機に瀕したのである。 その結果、わずか数メートルの距離で、すべての市街地が破壊された。

西ベルリンは当時、ドイツ連邦共和国からの補助金のみによって運営されている非常に活気のある都市であった。拡大された街並みと、それに付随する街の魅力が、多くの人々の関心を引きつけていた。

四半世紀前に大成功を収めた後、米国で活躍するミュージシャンは大きな転機を迎えた。 彼は、ある時はファンから激しく非難され、ある時はファシスム・シンパシーを強く意識するようになった。 ボウイは世界主義の人間として再出発しようとしていた。 西ベルリンは、まさにうってつけの世界都市であった。ここでのデヴィッド・ボウイは、世界での数年を経て、再びエルデ星に降り立ったのである。 しかし、ボウイは1970年代のドイツ・キノに興味を持ち、クラフトワーク、ノイ、カンといった、新しい音楽性を追求するクラウトロックにも興味を持った。

「LAでの生活は、私に圧倒的な予感を残していた。 薬物による災難の瀬戸際に何度も近づいたし、何らかの前向きな行動を起こすことが不可欠だった。 長年、ベルリンは私にとってある種の聖域のような魅力があった。 事実上、匿名で動き回れる数少ない都市のひとつだった。 私は危うく一文無しになりそうだった」

「私は10代の頃から、とくに表現者たち(芸術家も映画製作者も)の怒りに満ちた感情的な作品に夢中になっていた。 ベルリンは、ディ・ブルッケ運動、マックス・ラインハルト、ブレヒト、そして『メトロポリス』や『カリガリ』の発祥の地だった。 それは、出来事によってではなく、''気分によって人生を映し出す芸術''だった。 これが私の仕事の方向性だった。 1974年にリリースされたクラフトワークの『アウトバーン』によって、私の関心はヨーロッパに戻った。 電子楽器が圧倒的に多かったので、この分野はもう少し調べなければいけないと確信したんだ」

「クラフトワークが私たちのベルリンのアルバムに与えた影響については、多くのことが語られてきた。 でも、そのほとんどは、少しいい加減な分析だろう。 クラフトワークの音楽へのアプローチは、私の構想には入っていなかった。 彼らの音楽は、管理され、ロボット的で、注意深く、ミニマリズムのパロディに近いものだった。 フローリアンとラルフは、自分たちの環境を完全に管理しており、彼らの作曲はスタジオに入る前に十分に準備され、研ぎ澄まされているという感じがした。 私の作品は表現主義的なムード・ピースの傾向があり、主人公(私自身)は自分の人生をほとんど、あるいはまったくコントロールすることなく、''時代精神''(当時の流行語)に身を任せていた。 音楽はほとんど自然発生的なもので、スタジオで作られた」

「実質的にも、私たちは両極端だった。 クラフトワークのパーカッション・サウンドは電子的に作られたもので、テンポが硬く、動かない。 他方、私たちのサウンドは、力強くエモーショナルなドラマー、デニス・デイヴィスによる揶揄されるような処理だった。 テンポは「動く」だけでなく、「人間」以上に表現されていた。 クラフトワークは、その屈強な機械的ビートを、すべて合成音の発生源で支えていた。 私たちはよくR&Bバンドを使った。『Station To Station』以来、R&Bとエレクトロニクスのハイブリッド化が私の目標だった。 実際、70年代のブライアン・イーノのインタビューによれば、彼はこの点に惹かれて私と仕事をするようになった」

ベルリンでの時代については、多くの出来事が伝説化している。ボウイは、シェーネベルガー通り155番地の大きなアパートで暮らしていた。また、157番通りにある "Anderes Ufer "というバーにも出入りした。それ以前は、ニュルンベルガー通り53の「Dschungel」、フッガー通り33の「Chez Romy Haag」、パウル・リンケ・ウーファーの「Exil」、カント通りの「Paris Bar」で活動していた。 ボウイの音楽は、ポツダム広場にある有名なハンザ・スタジオで演奏された。

|

| デヴィッドボウイが暮らしていたアパートメント |

ボウイが文化に興味を持ったとき、彼はブリュッケ・ミュージアムに入った。 WGの仲間であるイギー・ポップの歴史は半ば伝説化して語り継がれている。パンク界のレジェンドは、ボウイの部屋の中に入ってからまもなくアパートを去った。原因は冷蔵庫の食材を勝手に食べたのが理由だったとか……。ボウイがロミー・ハーグと親交を深めたのも、ベルリン時代の思い出のひとつ。そして当然、彼のアシスタントのココ・シュワブもいた。 イギー・ポップの友人であるエスター・フリードマンも、この小さなグループに加わった。 スタジオでは、プロデューサーであるトニー・ヴィスコンティとトーン奏者のエドゥアルド・マイヤーが重要な役割を果たした。

ベルリンでは、デヴィッド・ボウイは創作活動に没頭した。 この時期に発表された3枚のアルバム、いわゆるベルリン三部作は、ベルリンで最も重要な時代的出来事である。 ボウイは『Low』『Heroes』をドイツ語とフランス語でも発表した。 しかし、それは極限の状態で書かれた。

「私にとっては危険な時期だった。 肉体的にも精神的にも限界だったし、自分の正気について深刻な疑問を抱いていた。 でも、これはフランスでの話……。全体的に、私は''ロー''から絶望のベールを通した本当の楽観主義を感じる。 自分自身が本当に元気になろうと必死になっているのが聞こえてくる。ベルリンは数年ぶりに生きる喜びを感じ、大きな解放感と癒しを与えてくれた。 パリを思い出すよりも8倍も大きな都市で、迷いやすく、自分自身を見つけるのも簡単だった」

この街では、ボウイはさらに多くのことを学んだ。 そして彼は、西ベルリンが、その昔もそうであったように、きわめて異質なものであったが、その末期には郷愁的であったことを知った。一般的には彼は1978年にこの地を去り、以来ベルリンには戻らなかった。しかし、デヴィッドボウイにとってベルリンは住みやすい街で離れるつもりはなかった。その後ニューヨークに行ったのは行きがかりとも言うべき理由だった。当時のことについてボウイは回想している。

「ベルリン離れるつもりはなかった。たぶん、うまくいっていたんだと思う。 かけがえのない、見逃せない経験だったし、それまでの人生で一番幸せな時期だったかもしれない。 ココもジムも私も、とても素晴らしい時を過ごした。 でも、あそこで感じた自由な感覚は言葉では言い表せない。 私たち3人が車に飛び乗り、東ドイツを狂ったようにドライブして黒い森に向かい、目に留まった小さな村に立ち寄った日……。何日もかけて。 冬の日にはヴァンゼーで午後の長い昼食をとったりしたんだ。そこはガラス張りの屋根があり、木々に囲まれていて、はるか昔の1920年代のベルリンの雰囲気がかなり残っていた。 夜はクロイツベルクにあるレストラン「エグザイル」、インテリやビートとつるんだりもした。奥にはビリヤード台がある煙の充満した部屋があり、いつも仲間が入れ替わる以外は、もうひとつのリビングルームのようだった」

「西ベルリンの中心部にある巨大なデパート、''Ka De We''で買い物をすることもあった。このデパートには、誰もが想像できるような巨大な食品売り場があり、一時期深刻な食糧難に陥った国か、単に食べることが好きな国民しか想像できないような陳列がされていた。 私たちは、チョコレートやキャビアの小さな缶など、当時は贅沢品と感じられるものを時々買い込んでいた。ある日、私たちが出かけている間にジムがやってきて、私たちが朝から買い物に費やした冷蔵庫の中のものを全部食べてしまった。 私たち夫婦がジムの心から怒った数少ない出来事だった」

「ジムは、ベルリンで知り合った女性と結婚し、私たちのアパートの隣に自分のアパートを建てたので、もうしばらくベルリンに残ることにした。 それからエレファント・マンの話が持ち上がり、私はかなりの期間アメリカに滞在することになった。 それからベルリンを離れたんだ」

.jpg)