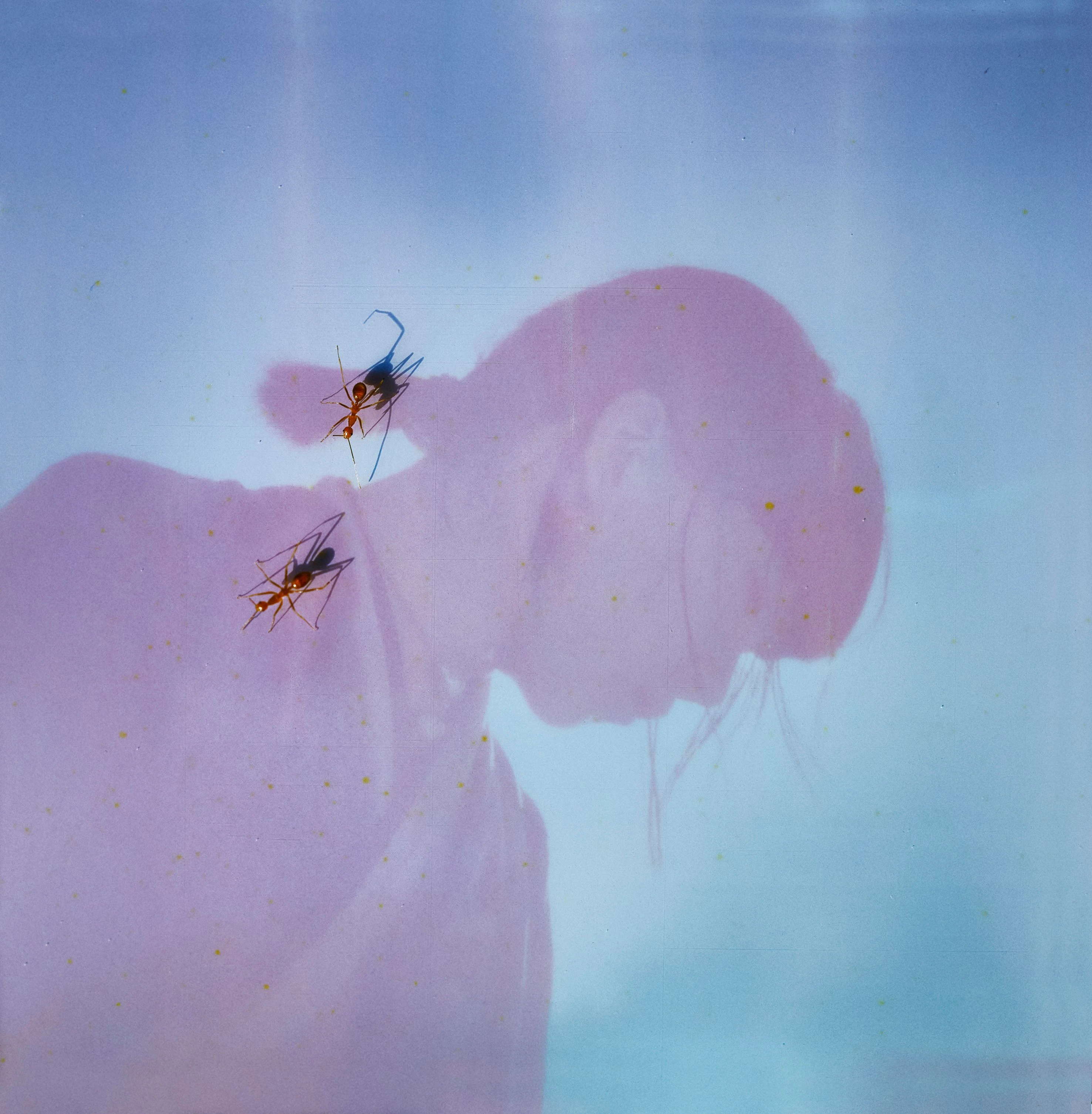

Helen Ganya 『Share Your Care』

|

Label: Bella Union

Relase: 2025年2月7日

Review

スコットランド在住で、タイにルーツを持つシンガー、ヘレン・ガーニャはベラ・ユニオンから発売された新作で摩訶不思議なポピュラーワールドを展開している。祖母の死をきっかけに書かれたアルバムで、タイとの繋がりが断ち切られるおそれを抱いたヘレン・ガーニャは、前作の発売前にこの新作に着手しはじめました。日記を手に入れ、タイでの思い出にまつわる子供の頃についての楽曲を書き始めた。結果的には、西洋側から見たアジアではなく、アジアそのものの奥深いルーツを辿ることになった。そのプロセスでシンガーは大切なことに気がつきました。家族や伝統的な概念に対する愛情、現代社会における過度な個人主義の歪みでした。

そういった社会的な問題は、家族愛やタイやシンガポールとの関係によって演繹され、温かく朗らかな愛情のひと雫に変化しています。それはとりもなさず、幼少期に彼女を育ててくれた祖母をはじめとする家族という概念がアルバムの音楽に通底しているからなのでしょうか。音楽としてはタイの民族楽器であるラナットエット、フルート、サックスが登場しますが、これらは西洋主義に慣らされた人々にとってはエキゾチックに聞こえるに違いありません。ときどき、それはタイのボクシングを観戦するときの「チャイヨ!」という掛け声にたちあらわれます。

本作は、音楽的にはシンセポップが中心となっており、ビョークの最初期やミツキの初期のアプローチに重なるものがある。しかし、同時に、それらのシンセポップは、タイの民族音楽や祭礼の音楽によって強められ、独自の音楽に変化しています。いわば、アジアの音楽に詳しくない方にとっては、これらの音楽は摩訶不思議に聞こえるでしょう。しかし、これらはアジア発祥の音楽がベースになっています。西洋主義が優勢になるにつれ、多くの人はアジア的な概念がなんであるのかを忘れてしまった。そんな中で、アジア出身の歌手が西洋びいきのポップスを制作する中で、ヘレン・ガーニャは西洋音楽と東洋音楽の融合に取り組んでいる。これが結果的に、心地よいサウンドとオリジナリティの高い音楽性を生み出すことになったのでした。

アルバムは流行りのインタリュードの形式を各所に設け、物語性を付与し、起承転結のあるポピュラーソングが展開されます。これは例えば、YMOのようなアジアのサウンドがギターを中心としたモダンなポップスに生まれ変わり、タイやシンガポールのような地域の原初的な音楽と結びついたらどうなるのか、という空想でもあるのです。しかし、その空想は、タイの楽器演奏者、Artit Phoron、Chinnathip Poolapという現地の音楽をよく知るコラボレーターに恵まれたことで現実に近づいた。ヘレン・ガーニャの音楽的な構想には''ファンタジア''の要素が求められますが、実際的には現実性に富んだ音楽性が組み込まれている。まさしく、彼女がこれらの音楽の制作や歌唱を通じて、幼少期の思い出に近づいたとき、温かな感覚が蘇る。それは私たちが見る現実以上にリアルです。そして、その音楽という端緒を通じて、タイとのつながりを取り戻す。''無くしたと思っていたものが、実は身近にあったことに気がつく''という次第なのです。

アルバムのオープナーから軽快な印象です。「Share You Care」ではファジーなシンセポップにヘレン・ガーニャの華麗なボーカルが乗せられる。全体的な音楽の枠組みが西洋に依拠しているからと言えども、そのメロディーの節々にはアジアのテイストが漂う。聴く人にとっては少しエキゾチックにも聞こえるかもしれませんが、懐かしい感覚が蘇る。それらをスタイリッシュな感覚に充ちたポップスに落とし込むという点では、ニューヨークのインディーポップシーンに呼応するもので、セイント・ヴィンセントのデビューアルバムを彷彿とさせます。アジアのよな抜き音階を踏襲したシンセのベースライン、そしてボーカルが心地良いサウンドを生み出している。ダンス・ポップ、ないしはシンセ・ポップとして申し分のないナンバーでしょう。

ファンタジックな音楽性は「Mekong」に登場します。ギターのアルペジオを中心に組み上げられるポップソングはやがてビョークの系譜にあるアートポップの手法においてその壮大さを増していき、アーティストの持ちうる音楽的な世界が序盤から見事に花開いています。プレスリリースで紹介されている通り、これらのポップスはシネマティックであるばかりか、映像的な側面を持つ。実際的にリスナーは音楽の持つ換気力により何らかのイメージを膨らますことが出来ます。ベースラインの進行が秀逸であり、ボーカルの主旋律を上手く補佐し、なんらかの切ないイメージのような感覚を聞き手の脳裏に呼び覚ます。音楽の持つ想像性が発揮された瞬間です。この曲にはプロデューサーとシンガーのイメージが巧みに合致した瞬間を捉えられます。

「Intelude-1」を挟んで、 Zitherのような楽器の華麗なアルペジオが登場する「Fortune」はエキゾチックな民族音楽とポピュラーの融合を意味します。Zitherは、フォルテ・ピアノの原型とも言われ、日本の琴の音にも近似している。少なくとも、この曲では、タイの象徴的な仏教寺院などで聞かれる祭礼の音楽を、親しみやすく聞きやすいサウンドに編曲しています。エスニックなサウンドにビョークの系譜にあるアートポップの要素を結びつけて、新鮮味溢れる音楽性を作り上げている。これらのサウンドには、例えば、ニューヨークの伝説的な歌手、Murgo Garyanの象徴づけられるバロックポップからの影響がうかがえ、チェンバロのような背景のサウンドと上手くマッチしています。近年の米国のポップスの懐古的なサウンドを踏襲しつつ、それらにエキゾチズム(アジアのサウンド)を付与したことが、曲にささやかな楽しみをもたらす。

「Horizon」は、ピアノとヨットロックのようなギターを結びつけたナンバーです。ペシミスティックな雰囲気を持つバラードソングで、ここではおそらく亡き祖母との思い出、そしてタイという土地のつながりについて追憶します。つまり、全体的に見ると、オペレッタの作風が取り入れられ、セイント・ヴィンセントやビョークのアートポップの音楽性に直結しています。そして驚くべきことに、それは単なるエンターテインメント以上の意味を擁する。とりもなおさず、消えかけた記憶の糸をたぐりよせる……、それこそ歌手にとってのリアリティを意味するのでしょう。これらは聞き手を追体験のような瞬間に誘い、感情的な気分にさせることがある。

「Morlam Plearn」は、推察するに、タイの民族音楽ということになるでしょうが、例えば、アイルランドのLankumの音楽性と相通じるものがあります。あまり詳しくありませんが、タイの吹奏楽器や弦楽器が登場し、これらはスペインのアルフォンソ国王の御代の中世ヨーロッパの音楽を彷彿とさせる。アルフォンソは、トルコや北ヨーロッパとの交易を通じて原初的な民族音楽を確立しました。後にコーカサスの音楽と結びつき、例えば、ゲオルギイ・グルジェフのような音楽家/舞踏家が「アルメニアの民族音楽」として紹介しました。タイとの関連性は不明なのですが、少なくとも、この曲においてリズムミカルな舞踏音楽と結びつけ、祭礼的な意味合いの強い楽曲として昇華している。二つ目のインタリュード「Interlude-2」は、子供の頃の思い出を呼び覚ますためのもの、過去の声の日記(ボイスメモ)のような意味合いがあるのでしょうか?

分けても、アジアの音楽のテイストとシンセ・ポップやダンス・ポップと上手く結びつけたのが終盤の収録曲で、これらは単なる奇異の目をもってアジアの音楽を聴く以上の魅力が感じられる。「Bern Nork」ではタイで流行しているポピュラーソングがかくなるものではないかと想像させる。それが、実際、モダンでスタイリッシュな感覚を持つポップソングに昇華されている。そして、ヘレン・ガーニャの歌声には、ちょっとした可愛らしさと可笑しみが含まれていて、これもファンタジーに登場する妖精のようにファニーな雰囲気を持ち合わせている。特に、このアルバムで完成度が最も高い曲が続く「Hell Money」でしょう。この曲では、アルバムの全体的なシンセ・ポップという枠組みの中で、歌手のメロディーセンスが光る瞬間でもある。そして、この曲には開放的な感覚に充ちていますが、それはケルト民謡の要素が含まれており、この音楽の特徴である牧歌的な雰囲気がモダンなアートポップの中で個性的な魅力を放つ。

終盤にも素敵な曲が収録されています。タイのボクシング観戦の時に言うセリフ「チャイヨ!」という掛け声は、YMO、JAPANのようなニューロマンティックの系譜にあるサウンドと結びついて、懐かしくレトロな響きを生み出す。最後のインタリュード「Interlude 3」では、子供の遊び場のサウンドスケープが呼び覚まされる。続くアルバムのクローズを飾る「Myna」は、クライマックスを飾るに相応しいダイナミックなバラードソング。歌手としての存在感を示すにとどまらず、歌唱の表現力の豊かさを発揮しています。今後がとても楽しみなシンガーソングライターがスコットランドから登場しました。ヘレン・ガーニャの今後の活躍に注目です。

80/100

「Hell Money」

.jpg)