|

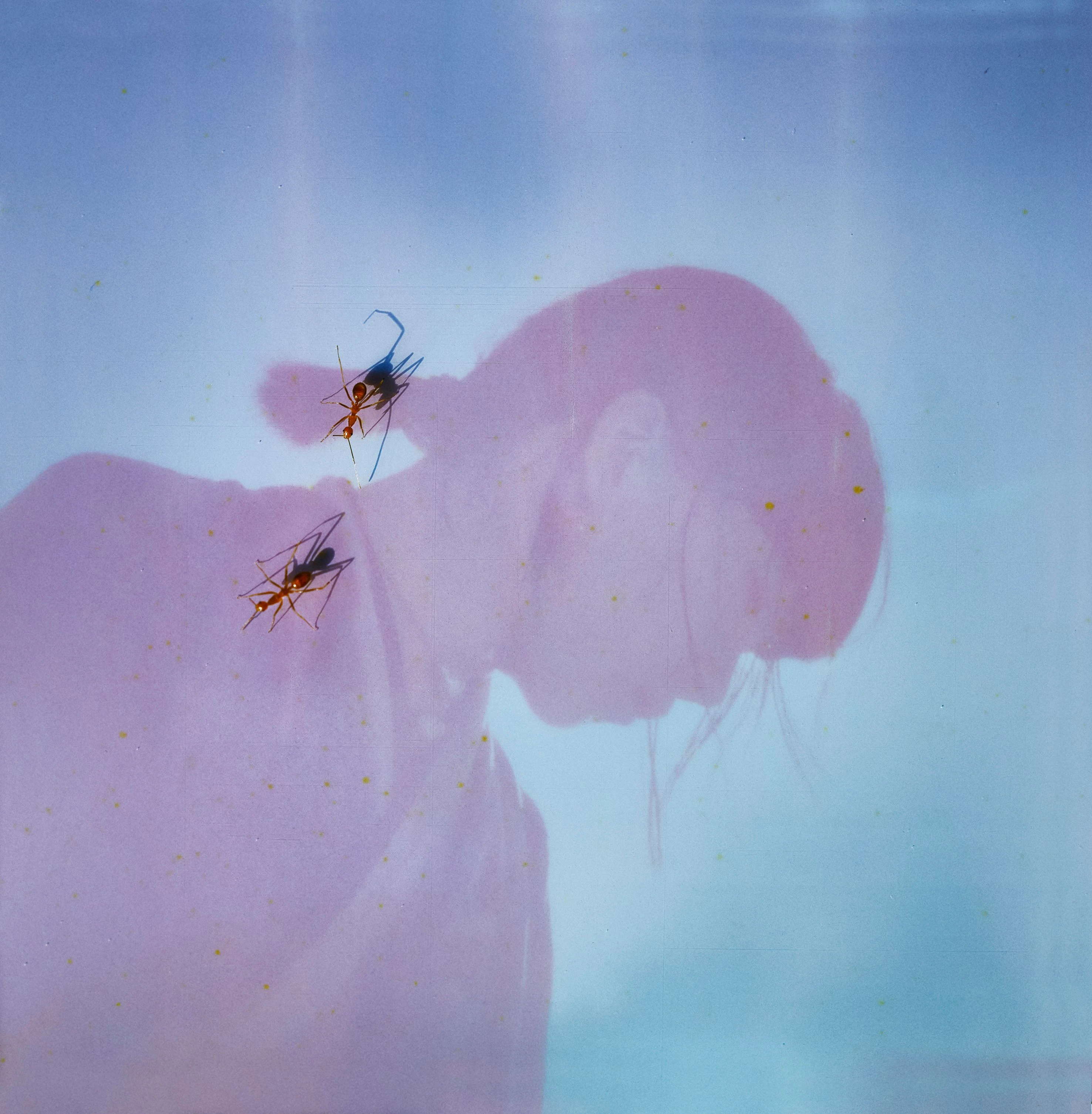

ニューヨークの四人組のインディーフォークバンド、フローリスト(Florist)は、エイドリアン・レンカー/バック・ミーク擁するBig Thiefと並んで同地のフォークシーンをリードする存在である。もちろん彼等はニューヨークのインディーズ音楽の最前線を紹介するグループ。

フローリストはエミリー・A・スプラグを中心に四人組のバンドとしてたえず緊密な人間関係を築いてきた。2017年にリリースされた2ndアルバム『If Blue Could Talk』の後、バンドは少しの休止期間を取ることに決めた。直後、エミリー・スプラグは母親の死の報告を受けたが、なかなかそのことを受け入れることが出来なかった。「どうやって生きるのか?」を考えるため、西海岸に移住。その間、エミリー・A・スプラグは『Emily Alone』をリリースしたが、これは実質的に”Florist”という名義でリリースされたソロアルバムとなった。しかし、このアルバムで、スプラグは、既に次のバンドのセルフタイトルの音楽性の萌芽のようなものを見出していた。バンドでの密接な関係とは対極にある個人的な孤立を探求した作品が重要なヒントとなった。

その後、エミリー・スプラグは、3年間、ロサンゼルスで孤独を味わい、自分のアイデンティティを探った。深い内面の探求が行われた後、彼女はよりバンドとして密接な関係を築き上げることが重要だと気がついた。それは、この人物にとっての数年間の疑問である「どうやって生きるのか」についての答えの端緒を見出したともいえるかも知れなかった。このときのことについてスプラグは、「ようやく家に帰る時期が来たと思いました。そして、複雑だから、辛いからという理由で、何かを敬遠するようなことはしたくない」と振り返っている。「だから、もう一人でいるのはやめようと思いました。もう1人でいるのは嫌だと思った」と話している。

彼女は2019年6月、フローリストの残りのメンバーであるリック・スパタロ、ジョニー・ベイカー、フェリックス・ウォルワースと再び会い、レコーディングに取り掛かった。セルフタイトルへの制作環境を彼女はメンバーとともに築き上げていく。バンドは、アメリカ合衆国の東部、ニューヨーク州を流れるハドソン渓谷の大きな丘の端にある古い家をフローリストは間借りし、その裏には畑と小川があった。

バンドのスプラグとスパタロは先に家に到着し、自然の中に完全に浸ることができる網戸付きの大きなポーチで機材をセットアップすることに決めた。これらの豊かな自然に包まれた静かな制作環境は、前作のセルフタイトルアルバム『Florist』に大きな影響を与え、彼らに大きなインスピレーションを授けた。フォークミュージックとネイチャー(自然)との融合というこのアルバムの主要な音楽性は、この制作段階の環境の影響を受けて生み出された。もちろん、アルバムの中に流れる音楽の温もりやたおやかさについてはいうまでもないことである。これらのハドソン川流域の景色は、このメンバーに音楽とは何たるかを思い出させたとも言えるだろう。

『Jellywish』で、フローリストはリスナーをあらゆることに疑問を投げかけ、魔法、超現実主義、超自然的なものが日常生活の仲間である世界を想像するよう誘う。 "ジェリーウィッシュ"は、杓子定規で、制限的で、ひどく感じられる時代に、あえて可能性と想像力の領域を提示する。

このアルバムでFloristは明確な答えを提示することなく、人生の大きな問いを探求している。 その代わりに、バンドはおそらく最も難しい問いを投げかけている 。「染み付いた思考サイクルや、ありきたりな生き方から抜け出すことは可能なのだろうか? それこそが、真に幸福で、満たされ、自由になる唯一の方法なのかもしれない」

シンガー、ギタリスト、そして主要ソングライターであるエミリー・スプレイグは、このアルバムはわざと複雑にしてあると言う。 『本当に混沌としていて、混乱していて、多面的なものを優しく伝えようとしている』と彼女は説明する。

「私たちの世界にインスパイアされたテクニカラーと、私たちの世界から脱出するためのファンタジー的な要素もある」

バンドはおよそ2年間ツアーを中心に活動しながら、苦しみや喜びをはじめとする様々な感覚が人々とどこかで繋がっているのを感じていた。そのことをエミリー・スプレイグは哲学や思想的な側面から解き明かそうとしている。もちろん、それは西海岸に住んでいた時代から続いていたものだった。我々は多くの経験をして学ぶ生き物なのであり、地球に生まれたからにはそのことを心に留めなければ。そしてどのような人も生きている限りは例外ではない。さらにフローリストは目に見えないものを大切にし続け、より良い世界を作るために音楽を作り続ける。

「セルフタイトルのレコードをリリースしてから数年間、私たち(人間は集合体として、多くの小さな行動、感情、反応によって互いに影響し合い、周りの世界に影響を与えている。 この曲は、私たちのそばにある目に見えない世界を信じ、その視点を使ってベールを突き破り、謙虚な現実の中でより大きな共感、愛、他者との繋がりを生み出すための強力なツールを作ることを提案している」

「私たちの種としての力を引き出し、実際の善のための変化を生み出し、すべての人々の人生をより良く、平等にするため、私たちはあえて互いを大切にし、地球上の生命を大切にしないものに反対を唱えたい」

Florist 『Jellywish』- Double Double Whammy

|

フローリストと出会ったのは2022年のセルフタイトル『Florist』だった。結局、この時期と前後して、バーモントのLutaloという素晴らしいシンガーの音楽にも出会うことができたことに感謝したい。古くはパンクやロックのメッカとして栄えてきたニューヨークという土地が現在では様相が変化し、インディーズのフォーク音楽の重要な生産地であるということが掴めてきた。

あるミュージシャンの話によると、現在の同地には、CBGBのフォークシーン、マクシス・カンサス・シティのような固まったロックムーブメントというものは存在しないかもしれない。しかし、CBGBの創業者のクリスタルがカントリー・グラスのムーブメントを作ろうとした壮大な着想が花開いたのは、2020年代に入ってからだった。

しかも、それは、CBGBが閉店してずいぶん後になってからといえるかもしれない。元々、ニューヨークのパンクは、実はそのほとんどがカントリー・ミュージックを宣伝しようとするライブハウスから始まったせいもあり、テレビジョンを筆頭に、詩学などの文学性やインテリジェンスを感じさせる音楽性が含まれていたのである。同時に、ウォール街を象徴として発展してきた金融街であるニューヨークは、その時代ごとに音楽文化を様変わりさせてきた。

パティ・スミスにせよ、ラモーンズのような存在にせよ、また、バックストリートで屯していたヒップホップミュージシャン、あるいは2000年以降のミレニアム世代のフォークミュージックを象徴するビックシーフ、あるいはBODEGAのようなポスト世代のパンクバンドですら、彼等は20世紀の経済発展の象徴とも言えるニューヨークの街角で生活し、資本主義の価値観が蔓延する中で、それぞれが人間としてどのように生きるのかというテーマを探し求めてきた。

なぜそこまでをするのか、と考える人もいるかもしれない。そして、それは摩天楼の世界があまりに強大であるがゆえ、個人やグループとして音楽を作るということが、異質なほど切実な意味を持つようになるからだ。音楽やそれに付随する何らかの芸術作品を制作し、ライブハウスやファンと交流すること、それは自分の存在を確認するためでもあった。これは専業か否かという問題ではなく、音楽そのものがもの凄く切実な意味を持っていた。そうでもしなければ、個人という存在すらかき消されてしまうことがある。これが資本主義社会の実態なのである。

今後の社会情勢がどのように移ろい変わっていくにしても、大局というのはそれほど大きくは変化しないのではないだろうか。近年、後期資本主義という概念を提唱する経済学者もいたかもしれないが、結局、これらは手を変え品を変えといった具合に、別のルートをぐるぐる回っていくのだろう。ある資本主義の形態に限界が来ると、次の資本形態に移行していく。確かにそうかもしれない。繰り返しが今後も続く事が予測される。しかし、人間はいつも制限的な社会の中で暮らさねばならないが、こういった外的な環境に左右されない普遍性というものが存在する。いつの時代もそれに人々は癒やされ、心を躍らせる。そして外側の風景などは移ろい変わっていくだけの、ただの風物のようなものであると気が付かずにはいられない。こんなことを言うのは、いま現在、世界でカオスをもたらす原因が再び発生しようとしているからである。

そして、政治は敵対意識や反抗意識を市民に植え付けるが、もし、世界の中に融和や協調という概念が生じるとすれば、それはやはりリベラルアーツを始めとする分野、それから音楽のようなものを通してと言わざるを得ない。最近では日本の大手銀行の社員研修で芸術鑑賞をするという話題があったが、''なぜ仕事に関係のないことをするのか''と疑念を抱く人もいるに違いない。そういうことをするのは、この世界には無数の道筋があるということを確認するためなのだ。それは、何らかの苦境に陥った時、安心や癒やしの瞬間をもたらす場合がある。もし、この世の中のすべての生産物が何らかの経済的な利益を生み出すため”だけ”に存在しているすれば、利益を生み出さないものは存在価値がないということになる。しかし、人生が順風満帆であるときにはわからないけれど、利益を生み出さなくとも意義を持つ生産物は限りなく存在する。そういうことを理解したとき、本当のものの価値を知ることになる。そして、同時に、この世界の多くのものが相対的な価値という杓子定規で計測されているに過ぎないことに気がつく。

フローリストの音楽は少なくとも、こういった相対的な価値に軸足を置いていない。 流行り廃りというのは確実に存在し、昨日までは絶対的な価値を持つとされていたものが、数年経つと、なんの価値も見出されないようになる事例がよくある。そして、これが相対的な価値を元にした世界のかなり残酷な一面なのである。

しかし、上記のようなことを踏まえた上で大切にすべきポイントがある。それは、好き、熱中する、もしくはワクワクする、というような独自の評価軸を人生の指針にするということである。誰かの意見やお墨付きをもらわなくとも、自分の感覚を重要視してゆっくりと歩いていくべきなのだ。そして、水かけ論のようになってしまうけれど、『Jerrywish』は四人組のフォークバンドの”好き”という感覚が重要視されている。彼等は音楽に心から夢中になっているし、そして、彼らは音楽の力を心から信じている。

現在の米国の社会情勢はカオスに陥っている印象である。考えの相違によって何らかの分断が起きていても不思議ではない。例えば、フォークミュージックの象徴であるニール・ヤングは、グラストンベリーに出演するため、アメリカを出国したあと、母国に帰れなくなるのではないかと懸念しているのだという。また、ノーベル賞受賞者のボブ・ディランは、近年は公の発言を控えている印象であるが、社会的な提言を言いたくて、うずうずしているかもしれない。

そして、フローリストに関して言えば、彼等の伝統的なフォーク音楽を受け継いで、それらを未来の世代に伝える重要な継承者のような存在である。そして、このアルバム『Jerrywish』では、幻想主義を交えながら、現実世界を俯瞰し、2020年代を生きるミュージシャンとして何を歌うべきかという点に照準が絞られている。

すべてが理想の通りにいったとはいえないかもしれないが、エミリー・ スプラグを中心とするバンドは、より良き社会を作り上げるため、軽やかなフォーク音楽に乗せて、建設的な提言を行っている。そしてそれは、ヤングやディランと同じように、社会を変えるような大きなパワーを持っている。また、本来は地球の人々が一つに繋がっているという理想主義的な概念を捉えられる。条件や環境、価値観の違いを乗り越えるという考え、それらはジョン・レノンに近いものである。同時にそれは、現実社会では容易には達成しがたいので、リベラルアーツや音楽という形で多くのクリエイターたちが提言してきた、ないしは伝えてきた内容でもあるのだ。

フローリストは、ニューヨークの山岳地帯のキャッツキルのプロジェクトとして知られている通り、自然主義者としての側面を持っている。それはアルバムの全体に通奏低音のように響きわたり、生き物全般を愛するという普遍的な博愛主義に縁取られている。アルバムはオーガニックな質感を持つアコースティックのフォークミュージックで始まり、「Levitate」はその序章となる。

「Levitate」は、音楽の助走のような役割を果たし、風車小屋の水の流れを補佐するかのように、アルバムの世界を少しずつ広げていく。

アルペジオを中心とする滑らかなフォークギターに合わせて、エミリー・スプラグは、心を和ませるような和平的な歌を歌い上げて、混乱した世界に規律をもたらす。こういった音楽は、世界と自分の生きている社会がどこかで繋がっていることを知らないと作れない。そしてまた、自分たちの音楽が聴き手にどんな影響を及ぼすのかを考えないと到達しえない。実際的に、スプラグはディランの影響下にある渋いボーカルを披露し、牧歌的な世界観を押し広げていく。

野原や牧草地のような情景を思わせる伸びやかな音楽で始まり、「Have Heaven」では、まるで小川の縁に堰き止めている小舟に乗り、実際に櫂を漕ぎながら、歌をうたうかのように雰囲気だ。ローファイなサウンド処理、マイクでドラムの近い音域を拾う指向性など、VUのような音楽作りを元に、どことなくシネマティックで幻想的なフォーク・ミュージックが構築される。音楽そのものが実際的な情景を呼び起こすのが素晴らしい点で、聞き手は映画「草原の実験」のように自由に発想をめぐらすことが出来る。バンドとしての音の運びもお見事としかいいようがなく、ロマンティックな感覚を滑らかなフォークミュージックによって表現している。ここでは、そよ風に揺られて、歌をつむぐような独特なサウンドスケープを呼び起こすことがある。そして印象的なフレーズ「私の中には天国がある」という、啓示的な歌詞を幻想的に歌う。

「Have Heaven」

アルバムは一連なりの川の流れのように繋がっている。「Jellyfish」について、スプラグは次のように語る。

「Jellyfishはアルバムのタイトル曲であり、また、世界観を押し広げるための役割を担っている」

「この曲は、私たちの世界の神秘に驚嘆すると同時に、人間の手によってその多くが破壊されたことを嘆いている。 私たちの心と自然界との間に一本の線を引き、この曲とレコードの重要なテーマを確立している」

「この曲は、リスナーに対して、私たちは幸せと愛に値するというパワーセンターを思い出させることで終わっている。これは、以前の歌詞を反映している。"地球のすべてを破壊する "という歌詞は、物事がどのように見えるかについての考察である」

制作者の言葉の通り、タイトル曲は人生の嘆きのなかで本質的な概念とはなんなのかを思い出させる。暗さと明るさの感情の合間を行き来するフォークミュージックをベースにし、少し遊び心のある水の音のサンプリングなどを介して、魅惑的な音楽が繰り広げられる。

「Started To Glow」は、具体的な曲名が思い浮かばないが、ビートルズの初期の楽曲を彷彿とさせる。柔らかいアコースティックギターのストロークが音楽的な開放感をもたらし、そしてソフトな感じのボーカルが乗せられる。 曲はどこまでも爽やかで、ピアノのユニゾンのフレーズを相まってどこまでも精妙かつ静謐である。ギターの開放弦を強調したコードの演奏は滑らかであるが、ボーカルも他のアンサンブルとの息の取り方をよく配慮していて、ボーカルとギターそれぞれが主役として入れ替わる。これが音楽の休符の重要性を示唆するにとどまらず、癒やしの瞬間をもたらす。時々、これらのフレーズの合間に入るアンビエント風のシンセも幻想的な雰囲気を与えている。録音全体にもさりげない工夫が凝らされ、テープディレイの処理が入ることも。これらは実験的な要素もあるが、全体的な音楽の聴きやすさが維持されている。

制作者のコメントでは「タイトル曲が暗め」ということであるが、「This Was A Gift」は、より物憂げなトーンに縁取られている。しかし、曲自体は内省的な雰囲気があるとしても、ドラムがそのメロディーをリズム的な側面から支えることで、曲全体の印象をダイナミックにしている。

「This Was A Gift」はドラムが傑出している。他の曲では、ジャズで使われるブラシの音色が登場することもあるが、この曲ではスティックでゆったりとしたリズムを作り出している。スネアにリバーブ/ディレイを施し、程よい広さの音像を作り上げ、空間的なアンビエンスを維持している。大切なのは、ドラムのフィルが曲の憂鬱なイメージをドラマティックにしていることだろう。つまり、パーカッションがボーカルの旋律の情感を上手く引き出そうと手助けしている。

ドラムがボーカルのフレーズとユニゾンを描き、三連符のように省略されて演奏されたりもする。バンドの演奏の連携がうまく取れていて、音楽自体が高い水準に達しているが、それを感じさせず、気楽に演奏しているのがクール。さらに、ローズピアノも登場し、アクセントをつけるため、きらめきのあるフレーズが導入される。どの楽器も乱雑に演奏されるのではなく、各々の楽器が器楽的に重要な役割を担い、しかもタイトにまとめ上げられているのが素晴らしい。

アルバムの前半ではモダンなフォークバンドとしての姿を見出だせる。一方で、中盤の収録曲において、Floristは古典的なコンテンポラリーフォークにも取り組んでいる。

「All The Same Light」ではボブ・ディラン風のフォークソングとして楽しめる。ただやはり、男性的な音楽であったフォーク音楽は時代が変わり、レッテルや性別を超えた中性的な音楽に代わりつつあるのを実感せざるをえない。これらは完全に女性のものになったとは言えないけれど、少なくとも、従来のカントリー/ブルーグラスのヒロイックな男性シンガーという枠組みだけではこの音楽を語りつくせないものがある。

フォーク音楽は、古くは男性的なロマンやアウトサイダーの心情を反映してきたが、類型的な表現から個人的な表現へと少しずつ変化してきている。そして、それらは西部劇的な英雄というイメージのあったフォーク歌手の従来の固定概念から脱却し、一般的な音楽へと変化しつつあるのかもしれない。これらはアメリカのフォークミュージックの源泉を再訪する意味がもとめられる。

「Sparkle Song」も同じタイプの曲として楽しめるはず。おそらくフローリストはアルバムの制作するときに、スムーズな流れを断ち切らないように、前の曲の雰囲気を重視した上で、その雰囲気を壊さないように曲を慎重に収録している。それは実際的に、アルバムの楽しむ際に、聴きやすさをもたらすにとどまらず、何度もリピートしたいという欲求すら生じさせるのである。

一作品として語る上で、アルバムの真の醍醐味や凄さは、終盤のいくつかの収録曲に見出せる。フローリストが掲げる全体的なモチーフやテーマも、聴きすすめていくうち、なんとなく直感的に掴めてくるようになるはず。例えば、絵画や文学も同様であるが、はじめは手探りで不思議な世界を垣間見ていくと、なんとなく全体像が掴めてくるという感じ。そして、このアルバムは、音楽の持つ世界にじっくりと浸らせてくれる懐深さがあるということも重要だろうか。

それがなんに依るものかは明言出来ないが、少なくとも、アルバムをハンドクラフトのように制作する根気強さ、音楽に対する普遍的な信頼感、さらには前述したようなニューヨークに綿々と受け継がれる文化的な感覚が、こういった奥深いフォークミュージックの世界を形作ったのかもしれない。曲単体では即効性がないように思えるかもしれないが、必ずしもそうではないことが分かる。フローリストの曲はフルレングスとして聴くと、その真価が掴めるようになる。いうなればフローリストの音楽は聴けば聴くほど、深〜い味わいが滲み出てくるのである。

「Moon, Sea , Devil」、「Our Hearts In A Room」はフローリストの代表曲となる可能性があるだけではなく、2020年代のインディーフォークミュージックの名曲であるため、この音楽のファンは出来るだけ聞き逃さないようにしていただきたい。

「Moon, Sea , Devil」は同地のビック・シーフとも共鳴するような音楽であるが、フローリストの曲はよりオープンで、オーガニックな雰囲気に満ちている。そして、フローリストの音楽は、このアルバム全体を通して泣かせる要素を出来るかぎり避けているが、パーソナルでセンチメンタルな心情をバンド全体で共有したとき、心を揺さぶられるような崇高な感覚が現れる。

そしてそれは、ソングライターの個人的な考えが、バンドメンバーと共有された素晴らしい瞬間であり、抽象的な概念が音楽という目に映らないかたちを通じて、しっかりと具象化された''奇跡の瞬間''なのである。

音楽の核心のようなコアが最後に出現する。そして、その音楽が持つコアに触れたとき、アルバムやバンドのイメージが変化する。『Jellywish』の最も感動的な瞬間ーーそれはギミック的なものとは対極にあるささやかな喜びと驚きと共に到来する。彼らが伝えたいこと……、たぶんそれは、なにかを心から純粋に愛することの尊さである。

「Our Hearts In A Room」は雄大な感じがし、フォークソングとして普遍的な光輝を放ってやまない。メインボーカルとコーラスが合わさる時、フローリストのフォークバンドとしての圧倒的な偉大さが明らかになる。そしてそういう感覚を普段は控えめにしているのがこのバンドの魅力。『Jellywish』は清涼感を持って終わる。音楽そのものがさっぱりしていて後味を残すことがない。

95/100

Best Track- 「Our Hearts In A Room」

.jpg)