|

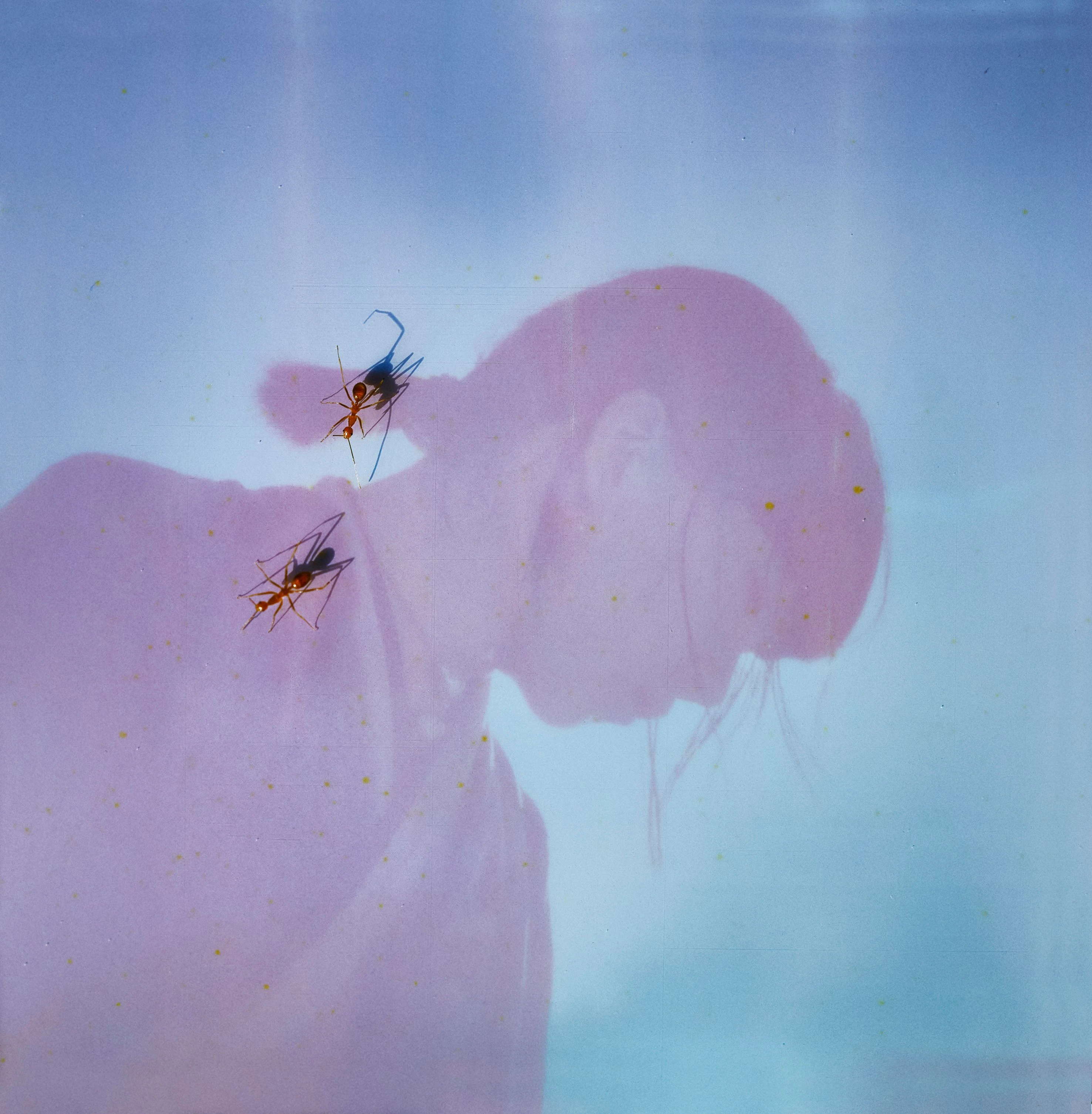

『Observation of Transcendence』は、サンフランシスコを拠点とするアンビエント・ミュージック・プロジェクト、Celestial Trails(セレスティアル・トレイルズ)のセカンド・アルバム。 本作はアーティストが手がけるレーベル、Fluttery Recordsから5月2日にリリース。

広大な太平洋とその岸辺に広がる穏やかな風景にインスパイアされたこのアルバムは、海辺の晴れた穏やかな一日のエッセンスを捉えている。

このアルバムは、瑞々しいシンセサイザー、ドローン、繊細なハーモニック・プログレッションとフィールド・レコーディングを織り交ぜ、自然の静謐な美しさを呼び起こす。

「Rapture of Deep Blue」は、最初にレコーディングされた曲である。 ハワイの海辺で瞑想していたトルンは、突然多幸感の波に襲われ、まるで海そのものが歌っているかのような感覚に襲われた。 急いでサウンド・レコーダーのスイッチを入れ、メロディーを録音しようとしたが、彼の真の追求は単なる音を超えたところにあった。 彼は内なる声を求め、それを音楽に紡ぎたいと切望した。 何ヶ月もの間、彼は人間の声、シンセ、様々な楽器を使って実験を繰り返したが、彼が思い描いたエイリアンのようなサウンドを完全に再現することはできなかった。

「4ヶ月間、実験を繰り返した後、私はついに自分が望んでいたものに近づいた。 そのサウンドは、11のデジタル・エフェクトで処理されたクラシックの金管楽器、チューバという思いがけないソースから生まれた。 その音で、『Rapture of Deep Blue』の主要な構成を構成した」

その過程で、彼は多くの実験に失敗したが、その失敗のいくつかは魅力的な音の創造につながり、後に他の作曲に取り入れられた。 『Ripples in the Current』や『Peace』で聴くことができる奇妙でありながら落ち着きのある異質な音は、こうした実験の結果なんだ」と彼は説明する。

アナログ・シンセサイザーと様々な楽器を組み合わせ、リバーブ、ディレイ、ハーモナイズ、テープ操作、音の分解などの電子音響テクニックを駆使して、豊かで重層的なサウンドスケープを作り出している。

このアルバムではフィールド・レコーディングが重要な役割を果たしており、『Pacific in Tender Motion』、『Aeonian Waves』、『Peace』などのトラックで顕著に聴くことができる。

これらの録音は、モロベイ、サンフランシスコ/ベイエリア、サンタクルーズ、サンパブロ湾など、カリフォルニア州内のさまざまな場所で行われた。 もうひとつの重要な音源はハワイ諸島で、オアフ島、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島で録音された。

ここ数年、Taner Torunは日本のアンビエント・ミュージックに没頭し、1980年代に登場した「環境音楽」からインスピレーションを得ている。

「環境音楽」と訳されるこのスタイルは、周囲の環境にシームレスに溶け込み、穏やかで控えめな雰囲気を作り出すようにデザインされている。 このアルバムは、吉村弘、小久保隆、細野晴臣、磯田健一郎など、このジャンルに影響を与えた人物に敬意を表している。

この『Observation of Transcendence』は、豊かなテクスチャーのサウンドスケープを通して、穏やかな波、そよ風、広大な太平洋とその周辺の生態系を体験するよう誘う。

Celestial Trails『Observation of Transcendence(超越の観察)』

|

Label: Fluttery Records

Release: 2025年5月2日

Tracklist:

1. Rapture of Deep Blue

2. Pacific in Tender Motion

3. Aeonian Waves

4. Ripples in the Current

5. Peace

6. Beyond the Edge

7. Palm Cove

8. Drifting Emerald Shades

.jpg)