|

| バーバンクにあるワーナー・ブラザーズのスタジオ |

Burbank Sound(バーバンク・サウンド)は、1970年代のロサンゼルスの象徴的なサウンドで、その多くがサンセット通りにあるレコーディング・スタジオから生み出された。西海岸の特有のロック、ウェスト・コーストサウンドとも重複する部分があり、長らくこのサウンドの正体を掴みかねていました。思い出の中にあるロックといえば語弊になりますが、それに近い印象もあったのです。

該当するバンドといえば、ドゥービー・ブラザーズ、ライ・クーダー、ヴァン・モリソン、キャプテン・ビーフハートなどが思い浮かびます。どうやら、バーバンク・サウンドには表立った特徴がなく、ハリウッドの北の郊外にあるバーバンクという土地から生み出されたという理由で、このジャンル名がつけられたという。そして、フィル・スペクター・サウンド、モータウン・サウンドには明らかな音楽的な特徴があるけれども、それとは反対にバーバンク・サウンドには明確な特徴がない。それだけではありません。バーバンク・サウンドが面白いのは、アーティスト主導によって推進され、考え方によっては音楽的な共同体のような意味が求められるというのです。

日本の音楽評論家の重鎮であり、”はっぴいえんど”のファースト・アルバムを手掛けた小倉エージさんは、このサウンドについてドゥービー・ブラザーズのLPのライナーノーツでこう説明しています。「ロサンゼルスとはいっても、それはまったく東京のようでもあり、さらにそれを音楽と結びつけ、例えば、デトロイト、フィラデルフィア・サウンドというように表現しようとすると、これがまた複雑怪奇で、様々に入り乱れていて、なんと説明してよいか困り果ててしまう」

「ところで、ロサンゼルスには、無数のレコーディングスタジオが立ち並び、例えば、テレビのメロドラマのサウンドトラックのレコーディングから、明日を夢見るロックグループがなけなしの金をはたいて、わずかな時間を借り、レコーディングに励んでいたり、また、ずっとスタジオを借り切って新しい音の創造に熱を燃やす有名ロックグループ、というように様々なレコーディングが行われていた」

「もっとも、バーバンクでレコーディングされる音は、その姿勢などからいくつか分けることが出来ます。そのひとつが敏腕プロデューサーをチーフとし、有名スタジオ・ミュージシャンをバックに、プロデューサー本位の音楽を追求し、独特のサウンドを創造していくスタイル、かつてルー・アドラーが持っていた「ダンヒル」等、ポップマーケットを意識した音作りをしているものが挙げられます」

「それとは対象的に、バーバンク・サウンドは、あくまでアーティスト本位の音楽性を追求していくスタイルで、例えば、多くのロックグループがそれに当てはまり、ロックミュージシャン同士の交流も盛んだったので、互いのレコーディングに顔を出していることも多かった。 『スワンプ・ロック』という名前で紹介されたデラニー&ボニーやレオン・ラッセルなどが挙げられる。そして、これまでに伸びてきた二つのスタイルを重ね合わせ、アーティスト本位の音楽性を重視した上で、スタジオ・ミュージシャンなどを使い、商業性にこだわらない独自のサウンドを作り上げているプロデュースチームもあった。その代表格が、ハリウッドの北にあるバーバンク・サウンドのグループだった」

「バーバンク・サウンドという言葉を知らしめるきっかけとなったハーパーズ・ビザールの一連のヒット曲や、彼らが作り出した4枚のアルバム、ボー・ブランメルズ、アーロ・ガスリー、ランディ・ニューマン、ヴァン・ダイク・パークス等のアルバムを聴いていると、共通したなにか、それこそバーバンク・サウンドの特徴ともいえるものを発見することが出来る。セピア色に色づいた1920年代から40年代のアメリカ、それもハリウッドの黄金時代を思わせる都会的なものから、映画『怒りのぶどう』をほうふつとさせるものなのです。そこにはブルースがあり、カントリー&ウェスタンがあり、フォーク・ミュージックがあり、ジャズがあり、それにくわえて、ヴァン・ダイク・パークスやドゥービーのようにカリブ海からも音楽性を吸収している」

こういった特徴を持つバーバンク・サウンドでありますが、この一連のグループが有名になっていったのには以下のような経緯がある。そして、商業性を度外視した音楽性から、一般的に有名になるのには少し時間がかかった。海外ではなおさらで、日本でこの言葉が普及するのには経過が必要だった。言ってみれば、じわりじわりとバーバンクの言葉が浸透していったのです。

「ヴァン・ダイク・パークス、そして、ランディ・ニューマンなどはまったくと言っていいほど、商業性を無視していたから、それらの成果により名前だけは知られていても、アルバムの売上は十分と言えるものではなかった。そのため、日本でもほとんど紹介されぬまま終わっていたものも少なくなかった。 ところが、アーロ・ガスリーの「Coming To Los Angels」(1969年)がアンダーグラウンドでヒットしたのをきっかけに注目が集まるようになった。アーロ自身がウッドストック・フェスティバルで成功をおさめたことや、コメディ映画『Alice's Restaurant(アリスのレストラン)』(1969年)の成功も大いに手伝った。そして、1972年の夏、アーロ・ガスリーは「The City Of New Orleans」を大ヒットさせ、地位を決定づけた」

「それに刺激されてか、レニー・ワロンカーのアシスタント的な存在だったテッド・テンプルマンが、ポピュラー的な感覚を持つロック・グループを育てることに力を入れ始めた。その第一弾としてデビューしたのが、ドゥービー・ブラザーズだった。第二作『Toulouse Street』、その中のシングル「Listen To Music」が大ヒットし、成功を収めた。テッド・テンプルマンは、ヴァン・モリソンの制作を手伝うなど、音楽業界では、ワロンカー以上の注目を集めるようになりました。さらに、ドゥービー・ブラザーズに続いて、ヴァン・ダイク・パークス、リチャード・ペリーに才能を買われ、ニルソンやカーリー・サイモンのセッションにも参加したローウェル・ジョージを中心とするリトル・フィートが出てきた」とき、バーバンク・サウンドは決定的となった。

バーバンク・サウンドはアーティスト主体によるサウンドで、フィル・スペクター・サウンドのように、限定的なサウンドではないことは先述した通りです。しかし、このバーバンク・サウンドは才能豊かなエンジニア、アレンジャー、プロデューサー、作曲家、そしてミュージシャンが支えてきた。これらは当時、ハリウッドのサイドストーリーともいえるバーバンクのスタジオで働く人々だった。その中には驚くべきロックミュージシャンの名前を見出すことが出来ます。

・レニー・ワロンカー(ワーナーーのチーフプロデューサー)

・テッド・テンプルマン(ワロンカーのアシスタントだったが、著名なプロデューサーになる)

・アンディ・ウィッカム(プロデューサー)

・ジョン・ケイル(音楽家、プロデューサー)

・ラス・タイトルマン(音楽家、プロデューサー)

・ヴァン・ダイク・パークス(音楽家、プロデューサー)

・ランディー・ニューマン

・リー・ハッシュバーグ(エンジニア)

・ドン・ランディー (エンジニア)

というように、多数の才能豊富なミュージシャン、エンジニアがバーバンクのスタジオには在籍していたことが分かる。そして彼らが生み出したバーバンクの主要なグループは次の通りです。

■レニー・ワロンカーのプロデュース

・ライ・クーダー

・ハーパーズ・ビザール

・エヴァリー・ブラザーズ

・ランディ・ニューマン

・ボー・ブランメルズ

・ヴァン・ダイク・パークス

・ゴードン・ライトフット

■テッド・テンプルマンのプロデュース

・ドゥービー・ブラザーズ

・リトル・フィート

・キャプテン・ビーフハート

・ロレイン・エリソン

■伝説的なプロデューサー、レニー・ワロンカーが生み出したサウンド

当時、ワロンカー氏は31歳になったばかりの若手プロデューサーだった。24歳のときに、ワーナーで勤務し始め、リバティ・レコードのプロモーション、そしてパブリッシングを担当していました。

その経歴は彼の部下テンプルマンをして「今までに書かれたすべての曲を知っている男」と呼ばれていた。音楽的な知識が非常に豊富であったことがこのエピソードからうかがえる。ワロンカーがワーナーにきたとき、新しいマスターテープを聴き、アドヴァイスをし、そしてときにはレポートを書いたりして過ごし、1967年の始めまで プロデューサーをすることはなかった。

ワーナー・ブラザーズは、1970年代頃、ボー・ブランメルズ、モージョー・メン、そしてハーパーズ・ビザールを所属させていたAutumn Recordsというサンフランシスコのレーベルを傘下に置いていた。レニー・ワロンカーは、このレーベルに向かい、Harpers Bizarre(ハーパーズ・ビザール)のデビュー・レコード、そしてMojo Men(モージョー・メン)のヒット作「Sit Down,I Think I Love You」を制作した。

レニーは、レオン・ラッセルをハーパーズのアレンジャー、そしてモージョー・メンにはヴァン・ダイク・パークスをミュージシャン/アレンジャーに採用した。これがバーバンク・サウンドの始まりでした。

■レニー・ワロンカーのプロデュースの方針

レニー・ワロンカーが打ち出したプロデュースの方針は以下の通りでした。

1.プロデュースは''音楽の愛情''から行われるものである。

2.重要なことは、タレント(才能)を見つけ、 助けるということである。

3.「私は、私の知らない事を埋め合わせ、私のアイディアを理解出来る人々と働けるように務めている」

4.アーティスト自身にもプロデュースすることを勧める。 才能ある人の熱狂がどこかで必要だ。

5.すべては曲に始まる。曲の良さから来るアイディアが、時と場所、そしてアレンジャー、楽器の設定を可能にする。

6.音楽はフィーリングである。

■ワーナー・ブラザーズの音楽的な方針 モー・オースティン氏の場合

一方、これらのバーバンク・サウンドの自由性、あるいは寛容的な方針を推進したのが、親会社のワーナー・ブラザーズでした。当時、社長の座にあったのは、モー・オースティン氏だった。彼が打ち出した戦略、そして方針は、明らかにメジャーレコード会社らしからぬものでした。

1.何よりもまず、創造の自由を保証したい。 A&Rの働ける必要条件は、アーティストが創るものに一切の口出しをしない、ということである。放任主義あるのみ。そして、時間と費用も制約しない。

■ もう一人の立役者 テッド・テンプルマン

テッド・テンプルマンといえば、後にヴァン・へーレンのプロデュースを手掛け、一躍ミュージック・シーンの重鎮になった人物である。彼の音楽の仕事の始まりは、他でもない、バーバンクでの仕事であった。彼は、レニー・ワロンカーが発掘した最も優秀な人材の一人であると称される。当初、ハーパーズ・ビザールの中心人物で、リード・ボーカル、ドラム、トランペット、ギター、作曲を担当していたマルチな才能の持ち主で、レニーとの初対面のときから、深い理解と友情へと結びついたという。そして、彼らの最初の科学反応の結果は、ハーパーズ・ビザールの大ヒット、そして「Feeling Groovy」に繋がりました。テッドは、のちにグループを離れ、ワーナーの専属プロデューサーの迎え入れられた。1970年9月のことでした。

テンプルマンの最初の仕事はドゥービー・ブラザーズのデビューレコードの制作、そしてヴァン・モリソンの「Tupelo Honey」(1971年)、リトル・フィートの「Sailin' Shoes」(1973年)でした。その後、順調にキャリアを進め、『Toulous Street』、ヴァン・モリソンの『St.Dominic's Preview』(1972年)を制作した。以後、1972年4月に彼は役員プロデューサーに昇進しています。

後に、プラチナやゴールド・ディスクを生み出すための布石は、すでに1970年代から盤石でした。彼の創り出すサウンドには、当時から惜しみない賞賛が送られています。

リトル・フィートのリーダー、ローウェル・ジョージによる「彼は、アーティストがやりたいことをさせてくれる、アーティスト好みのプロデューサーだ」、キャプテン・ビーフハートによる「新作を彼とやったんだけど、今までのアルバムすべてを彼とやればよかった」、レニー・ワロンカーによる「彼は私の知っているベスト・プロデューサー。音楽的な基礎、技術的な基礎、そして、最高のプロデューサーの条件、自分のエゴで他人を妨げることのない才能を持っている」といった称賛の言葉はほんの一例に過ぎません。バーバンク・サウンドの自由な気風や創造における自由の保障という、当時のワーナーが掲げていた目標に沿ったものであることが実感出来ます。

【バーバンクの名盤 サウンドの感じを掴むための入門】

Arlo Gathrie(アーロ・ガスリー) 『The Last Brooklyn Cowboy(邦題: 最後のブルックリン・カウボーイ)』 初盤は1973年に発売 2004年にリマスター盤が発売

アーロ・ガスリーによる1973年に発売された『Last Of The Brooklyn Cowboy』はバーバンクサウンドの最初期の良作です。このバーバンクサウンドの音楽的な温和さを味わうことが出来る。

このアルバムでは、ブルックリンと銘打たれていながら、アイルランド民謡のフィドルを取り入れたり、バンドセッションにおけるフォークロックの源を探っています。アーロ・ガスリーのボーカルはまったりしていますが、それもまたバーバンクの魅力とも言えるでしょう。初盤はホワイト・アルバムのようなアートワークでしたが、再発盤はワイルドなカウボーイと女性の影。

The Doobie Brothers(ドゥービー・ブラザーズ)『Toulouse Street(トゥールーズ・ストリート)』 初盤は1972年に発売

イーグルスと並んで、後のウェストコーストサウンドの象徴的なバンドへと成長するドゥービー・ブラザーズ。代表作としては『Captain and Me』が有名ですが、バーバンクサウンドとしては二作目のアルバム『Toulouse Street』が最適でしょう。

後にディスコロックの先駆者となるドゥービーのフォークロック色の強いアルバム。アーロ・ガスリーと同様に、カルフォルニアのフォークサウンドをベースにしつつも、R&B、ファンクといったブラックミュージックの要素も強い。渋いアルバムではありますが、アメリカのフォークロックの名盤の一つ。

Gordon Lightfoot(ゴードン・ライトフット) 『If You Could Read Mind(邦題 : 心に秘めた思い』

ゴードン・ライトフットは1960年代後半から良いアルバムを発表しつづけていましたが、それがようやく商業的な形となったのが、1970年に発売された『If You Could Read Mind』でしょう。60年代後半はボブ・ディラン風のフォークロックでしたが、徐々に作曲はメロディアスになっていきました。

このアルバムはアコースティックギターの弾き語りをベースにしたもので、フットライトの温かく、心に染みるようなメロディーが切ない感覚を放つ。音楽的にも素晴らしいですが、バーバンクの高水準のレコーディングにも注目したいところですね。

Van Dyke Parks(ヴァン・ダイク・パークス) 『Discover America』 1972

ヴァン・ダイク・パークスは最初期の傑作『Song Cycle』においてビートルズのポップスを踏襲し、バロックポップやウォールオブサウンドの一貫であるチェンバーポップを実験的に政策していますが、特に、このアーティストらしさが上手く引き出されたのが『Discover America』でしょう。

地中海/カリブ音楽の影響が強いのは一目瞭然で、当時の西海岸のラジオで普通に流れていたのかもしれません。いわゆる現代のクロスオーバーの先駆的な存在であり、聴きのがすことが出来ません。ジャズやフォーク、そして当世のポップ、ロックなど、いかに当時のカルフォルニアには多彩な音楽が溢れていたかをこのアルバムに見てとることが出来る。

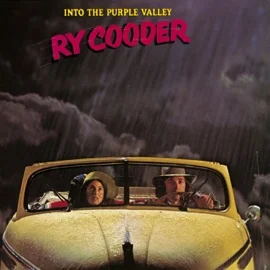

Ry Cooder(ライ・クーダー) 『Into The Purple Valley(邦題: 紫の渓谷』 1971

若い頃から知っているが、素通りしてしまったアルバムが存在する。それがライ・クーダーの『Into The Valley』。ライ・クーダーはロマンティックなアルバムジェケットが多いですが、この作品だけはちょっとコメディー風で、映画の宣伝広告のようでもある。この先にどこに向かうのか。

実際に繰り広げられるのはカントリーをベースにしたロックです。他のアルバムに比べると、異質なほどブルース/カントリー色が強いです。アコースティックのブルース、カントリーをベースにしたロック/ポップで、南部のバーなどで流しのミュージシャンが演奏していそうな曲が目立つ。わけても、「Billy The Kid」は、ほとんどブルースと言っても良い。おそらくこのサウンドは、テッドニュージェント、ZZ TOPなどのサザンロックと呼応するようなものでしょう。他のアルバムに比べると入手しやすいはずです。渋いロックをお探しの方におすすめ。

Van Morrison 『Veedon Fleece』 1974

バーバンクサウンドの最高の名盤の一つです。テネシー・ワルツやフォーク、R&Bが折り重なり、ヴァン・モリソンのオリジナルサウンドが組み上げられた。ソウルフルな歌唱とピアノ、そしてベース、ギターという的確なアンサンブルが芳醇なバーバンクの世界を作り上げる。音楽に酔いしれることの素晴らしさ、そして西海岸の音楽の素敵さを、このアルバムは教えてくれるはずです。現代の音楽的な感覚から見ても、文句なしのポピュラーの名盤。 1980年代以降の米国の商業音楽のバラードは、おそらくヴァン・モリソンの影響が強いものと考えられる。

◾️こちらの記事もおすすめです。

ESSENTIAL GUIDE: WEST COAST ROCK 「ウェストコーストロック」の名盤 代表的なバンド、ソングライターのガイド

.jpg)