アンビエントを形作る基本概念とは?

既によく知られている通り、アンビエント音楽の出発は、ブライアン・イーノが怪我をして入院中に、友人が病室に持ってきてくれた壊れたハープのレコードをかけた瞬間にもたらされた。音楽を介しての崇高な啓示という言葉が相応しいのかどうかはわかりませんが、傑出した音楽家には人生のある分岐点において、何らかの音楽を介しての悟りのようなものがもたらされるのが常です。

この後、ブライアン・イーノは既に「Discreet Music」で、その音の萌芽は充分見られるものの、Ambientシリーズという傑作を1978年から1982年にかけて発表、アンビエントという概念を広めていくわけです。

現代では、アンビエント=環境音楽という概念は広義において使用されることが常であり、アシッド・ハウス系のアーティストの音楽にも、このカテゴライズが与えられ、リズム性が希薄なクラブ・ミュージックのアーティストにも適用されるようになりました。厳密に言えば、両者の音楽はリスニングに特化した音楽と、工学的な機能を持つ音楽に分類されるのは事実ですが、広義の意味でのアンビエントという概念として今回は言及させていただきます。

しかし、基本的に、このアンビエント音楽の本義は「主役を引きたてるため」にある存在する音楽であり、例えば、演劇でいうところの舞台の書き割りであるとか舞台照明のような主役の舞台上での演技を引き立てるような役割を果たすものです。

それが、後のWindows98の起動音、横断歩道を渡る際の機械音楽、駅のホームで流れている環境音楽という概念に引き継がれていく。これらの音楽は、その場に交通する多くの人が主役であり、起動音、横断歩道の短い音楽、駅で流れている音楽は、常に脇役であり主役ではありえないわけです。

もちろん、これらの環境音楽の作曲者も自分の作製した音楽を聞き手の空間に際立たせようと作曲するのでなく、その場の空気を尊重して短いBGMを作製しているのが常です。

これは、初期の任天堂等のゲーム音楽においても同じ。つまり、アンビエント音楽の真髄は、演劇の舞台背景のような機能を果たす音楽=BGM(バッググランドミュージック)であり、演奏者のいる空間性を重視するのではなく、聞き手のいる空間性を重視し、それを尊重する音楽であると言えかもしれません。

ですから、近代フランスの酒場で、ショパンを客前で好んで演奏していたエリック・サティが一般にアンビエントの元祖としてみなされるわけです。エリック・サティは客のおしゃべりの引き立てとしてショパンを弾いていたわけです。

しかし、これは、近年、このアンビエントという語があまりに広い範囲で使われるようになったため、見えづらくなった本義といえる。

そのため、実を言うと、エイフェックス・ツインの初期作品はアンビエントに該当するものの、ティム・ヘッカーはドローンであるものの、本流に属さないオルタネイティヴなアンビエントと言っておきたいのです。

元々、ブライアン・イーノは、最初期の作品をアナログシンセサイザーを用い、「空間の広がり=アンビエンス」を発生させていましたが、多分、イーノが表現しようとしていたものは音というよりも概念に近かったろうと思われます。

おそらく彼にとって病室で身動きがままならなかった際に聴いた壊れたハープのレコードの音楽は疲弊した精神に潤いを与えるものであったろうし、その音楽的啓示が与えられた「祝福された瞬間」を再現しようと試みようとしたことが「Ambient」シリーズ、「Apollo」「The Pearl」という名作群の誕生に繋がった。これらの作品においてイーノが表現したかったもの、おそらくそれは、病室でいたんだ肉体、そして、疲れた精神を癒す、ハートがじんわりする音楽です。

昨今、このアンビエント音楽が多くの人に求められるようになったのはひとつ理由があり、現代の人々がより温かな癒やしを求めているからなのかもしれません。

常に、日常の中にまみれる喧騒、常に、毎日のようにもたらされる無数の情報、常に、何かに忙殺される時間、常に、劇的に移ろい変わり、混沌としつつある世の中の状況、常に、 おびただしくもたらされる無数の刺激の数々。

実は、21世紀に入るまでに、我々、現代人は、これらの自分では抱えきれないものを所有していることに辟易としており、自分は既に生涯における充分なものを既に所有しているのに、外側から常に何かが供給されているため、コレ以上は何も要らないと思う「本心」を常に覆い隠し生きねばなない。

世の中で重要だとされている出来事、多くの人が重要という出来事の殆どが我々にとって不必要でとるにたらぬもの。そして、本当に重要な出来事が見えにくくなっていることことに気が付かねばなりません。

現代社会において、人間にとってもっとも必要なものが何なのか。明言しませんが、現代社会を生き得る人たちが見失ってしまったように思える「何か」を探すきっかけを、アンビエント音楽、アーティストの名盤は、音という言語よりも高らかな啓示により授けてくれるかもしれません。

ここでは、定番の作品から風変わりな作品まで、様々な側面からアンビエントをご紹介致します。是非、以下、リストアップする作品の中から貴方にとってピッタリな癒やしの音楽を探してみて下さい。

アンビエントの名盤ガイド

・Brian Eno

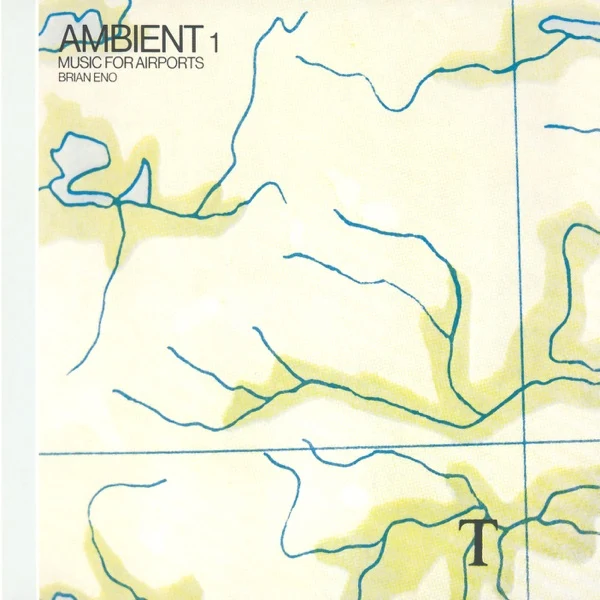

「Ambient1 Music For Airport」1978

アンビエントという概念は全てこの作品「Ambient 1 Music For Airport」から出発したというべきでしょう。

「人を落ち着かせ、考える空間を作り出そう」

ブライアン・イーノは、ドイツのケルン・ボン空港で暇を潰していた時、この伝説的な環境音楽の着想を思いついたようです。

ジャケットワークのデザインもまたブライアン・イーノ自身が手掛けたこの作品は、アンビエントの祖でもあり、ミニマルミュージックの究極系。異なるテープレコーダーを介して録音したシンセサイザーの音色を同期し、さらにその音色をランダムに変えることにより生み出されています。

アコースティック・ピアノのシンプルな音色は、洗練された空港内の空間、そして無数の人々がいる会話をする空間という本来、2つの分離した空間を音楽によって合一させる効果を持っています。会話をするのにも邪魔にならず、空港のロビーの広々とした空間というものの静かに馴染む音楽が前半部。

一方、後半部では、パッヘルバルのカノンをサンプリング的に処理、テンポ、ピッチを変更した楽曲。どちらも、イーノの考案した人を落ち着かせるというコンセプトに沿った音楽と言えます。実際に「Music For Airport」は、NYのラガーディア空港で環境音楽として使用されていました。

「Plateux Of Mirror」1978

アンビエント音楽の感じを何となく掴むためには、このブライアン・イーノ、そして故ハロルド・バッドの共作が最適と言えます。

ジョン・ケージが考案したピアノの本来ディケイするはずの音を極限まで伸ばす手法を、さらに、ここで、イーノは「Above Chiangmai」という世紀の傑作において自身のサウンドエンジニアとしての手腕により見事に実現してみせました。

加えて、ハロルド・バッドのピアノ演奏というのも、徹底的に聞き手のいる空間を重視した家具の音楽としての概念を両者の音楽家はアンビエントという新たな形に昇華させてみせています。

ロキシー・ミュージックのキーボード奏者として活動したのち、事故による負傷、その病室で壊れたハープのレコードを聴いたときに、ブライアン・イーノが体感した一種の音楽的な啓示がここで音によって体現されています。

それは、アンビエンスー空間に既に満ちている音をピアノの演奏、アナログシンセを駆使して奥行きのある空間を生み出すことにより体現されています。

また、忘れてはならないのは、ここでは、他では得難い癒やしが込められ、傷ついた魂、精神を癒やす効果も込められている特異な音楽。心が疲れているときに聴く音楽として、オススメしておきたいところです。

「Apollo Atmospheres and Soundtracks 」 1983

もうひとつ、ブライアン・イーノがアンビエント音楽という得難い概念を明確に定義づけたのが伝説的な作品「Apollo(Ascent)」。

ここで得られる音楽的な体験は神秘的ともいえ、これまでにはないような異質な感慨を与えてくれるでしょう。

特にアンビエントの歴史からみても屈指の名曲「An Ending」では、地球を離れた宇宙に普遍的に満ちている空間、音、そこに満ちている概念を克明にアンビエンスにより捉えてみせています。この宇宙的な音を表現するスタイルは、その後のアンビエントの重要なファクターとして引き継がれていきます。

またその他の楽曲においても、ブライアン・イーノは電子音楽としての新たな実験性に挑んだ作品が多く収録されており、この次の世代に繋がっていくアンビエントの基礎を生み出した。

その後、生み出されるアンビエントの多くの作品の重要なインスピレーションの源泉となった伝説的な作品です。

・Jon Hassell

「Vernal Equinox」1977(original) 2020(remastered)

1978年にイーノがアンビエントという概念を生み出す以前に実はアンビエントの本流に当たる音楽を既に生み出していた人物、それが2021年6月下旬に亡くなられたジョン・ハッセルという伝説的な名トランペット奏者です。

ジョン・ハッセルはダブ音楽に代表されるようなトランペットの録音をダビング、サンプリングにより、新たな手法のジャズ音楽を追求した音楽家でもあります。

特に、この1977年の作品「Vernal Equinox」は、クロスオーバージャズの先駆的作品としてもよく知られていて、また、アンビエントをモダンジャズ的手法で体現した最初の作品でもある。

このスタジオ・アルバムには、モダンジャズ、ダブ、民族音楽(インドネシアのガムラン)、電子音楽と、様々な前衛的な音楽のアプローチが見受けられます。四曲目の「Blues Nite」には後のドローンアンビエントのも通じる音楽をハッセルは1977年において生み出していることに驚く。

非常にエクスペリメンタル色の強い作品ではありますが、アンビエント音楽の歴史を線として捉えた場合には、この作品を度外視することは難しいでしょう。

・Harold Budd

「Avalon Sutra」2005

1978年の共作において、アンビエントという概念を提言したのち、バッドはピアノ音楽としてのアンビエントを追求していくようになる。

その一つの音楽としての探求が逸早く明瞭な形となったのがデイヴィッド・シルヴィアンをゲストとして迎え入れた「Avalon Sutra」。

ここではハロルド・バッドの生み出す音楽の重要な鍵となる癒やしの効果が作品全体に漂っている。ひたすら穏やかで、甘美で、心温まるようなピアノ音楽がここでは味わえます。サウンド面でも革新的な処理がなされており、シンセ音楽とクラシカル,ジャズと、3つのジャンルのクロスオーバーに取りくんだ画期的な作品です。

シンセサイザーのシークエンスとの融合、広い空間処理により、さながら天井の高い石造りの教会の中で音が響くような独特のピアノの音色を生み出しています。このピアノ作品は、のちのアンビエントの派生ジャンルの一、ピアノ・アビエントの重要なルーツとなった傑作。

もちろん、アンビエントだけではなく、弦楽器、金管楽器、木管楽器との合奏と言う面で、ポスト・クラシカル、クラシカルクロスオーバーの先駆的作品と称すべきなのかもしれません。

「After The Night Falls」2007

ブライアン・イーノの提唱した最初のアンビエント作品「Ambient」の共同制作者として知られるハロルド・バッド。

その後、バッドはソロ活動において、ピアノ演奏を介して彼にしか生みだしえないアンビエント音楽、音の空間性を音楽的な探求者として独自に追求していくようになります。

バッドの長年の音楽的な探求の集大成を形作ったといえる作品が「After The Night Falls」。ここではアンビエント音楽の理想形が追求され、それがピアノ音楽によって見事に昇華されています。

この作品において際限なくひろがっていく心地よい空間、癒やし、穏やかさ、温和さ、といった感覚が慎ましやかな音楽性により彩られています。バッドの音楽で体感できる思索的な感覚は他の音楽では得難いもので、ここに、ハロルド・バッドの奥ゆかしい人格が滲み出ています。

ブライアン・イーノとの共作「Ambient」の延長線上にあるアンビエント音楽のひとつの頂点と言えるでしょう。

・William Basinsky

「The Disintegration Loops」original 2002 Remastered 2014

ウィリアム・バシンスキーは既にアメリカのアンビエント界きっての重鎮と称してもおかしくはない存在。

元々はテキサス大学でジャズのサックスを体系的に学んだ後にイーノ、ギャヴィン・ブライヤーズといった音楽家に影響を受け、アンビエント制作を行うようになる。

バシンスキーのアンビエント音楽作製において革新的な技法をもたらし、ダンスフロアのDJのように、元あるサンプルネタを引用(たとえば、ラジオ放送でかかっているクラシック音楽)し、それをテープの切り貼りしていき、ターンテーブルのスクラッチのような手法を駆使することにより、ぶつ切りのホワイトノイズを発生させ、サンプリングネタの原型をとどめないような斬新で複雑怪奇な作品を生み出すのがバシンスキーの作曲の特徴。

一つの短いシンプルなフレーズを入念にトラック上で複合的に組み合わせ、それを徐々に重層的なヴァリエーションとして変形させていくという点では、ライヒのようなミニマル音楽の要素も多分に持ち合わせています。

バシンスキーのDJ的手法がひとつの完成形を成したのが2002から2003年にかけて発表された「The Disintegration Loops」。

ここでは、わずか数秒楽節がLPレコードを再生する際に生ずるノイズのブツッという音をフレーズの合間に挟み、永遠と同じフレーズが繰り返される音楽。しかし、最終盤では、完全に元の原型が破壊され、ノイズだけが鳴りひびく摩訶不可思議なアヴァンギャルド音楽に様変わり。

ドローン・アンビエントとニュアンスが異なる「アンビエント・ノイズ」というこれまでに存在しえなかった新しいジャンルを生み出したモンスターアルバム、ウィリアム・バシンスキーの最高傑作の一つ。

アーティスト名に誤りがありました。訂正とお詫び申し上げます。(2023年9月5日)

「92982」2009

元は故郷テキサスでアンビエント制作を行っていたウィリアム・バシンスキーは、その後、ニューヨークに移住し、映像と音楽を融合させた独特な活動を行う。

最初期は明らかにイーノやブライヤーズを意識した音楽を作曲していたバシンスキーではありますが、徐々にニューヨークに移住した影響はあってか、SF的というべきか宇宙的な広大なスケールを持つアンビエント制作を行うようになっていきます。

そして、どことなくバシンスキーの作品では彼らしくない作風ともいえるのが2009年発表の「92983」。

ここでは最初期からの特徴である変奏方式を導入しているバシンスキーではありますが、どことなくNYの街に満ちている生活の風景、人々の雑踏や哀愁をアンビエントとして叙情的に切り取ってみせた作品。

他の作品とは異なり、目の前の日常的な空間性を表現したバシンスキーの異色のスタジオアルバム。

この作品からさらにバシンスキーはSF的なアンビエントの作風に取りくんでその最終形となったのが2019年にリリースされた「On Time Out Of Time」この作品も併せてオススメします。

・Aphex Twin

「Selected Ambient Works 85-92」1992

実験音楽としてのアンビエントではなく、クラブ・ミュージックや、デトロイト中心に盛んだったテクノ、アシッド・ハウスの影響をドラムンベースと融合し、ドリルンベースというこれまでになかったジャンルを生み出したことでも知られているエイフェックス・ツイン(リチャード・D・ジェイムス)。

既にスクエアプッシャーと共に、ワープ・レコードの看板アーティストといえるリチャード・D.ジェイムスは、クラブミュージック以外にも、ジョン・ケージをはじめとする現代音楽や実験音楽に色濃く影響を受けている実験的なグラブ音楽を生み出すアーティストです。

エイフェックス・ツインとして、ソロ活動を始める以前の宅録時代の未発表作品を収録した「Selected Ambient Works 85-92」はエイフェックスの最良の名盤。ここには実験的なクラブミュージックの宅録の名曲に加え、テクノ、アシッド・ハウスからみたアンビエント音楽ともいえる楽曲が「Xtal」を中心に見られます。

クラブミュージック界にアンビエントの概念を持ち込み、その後のクラブ・ミュージックのシーンを導いた重要な作品です。

・Gas

「Pop」2000

GASは、ジャーマン・テクノ・シーンを1990年代に率いていたウルフガング・フォイトによる電子音楽プロジェクト。ミニマル・テクノを最初にドイツのクラブシーンに導入したオリジネーターです。

GASの電子音楽は、ハウス、テクノ、アンビエントといった3つのジャンルを自由に行き来するような作風であり、ドローン、ゴアトランスにも近い質感のあるフロアで踊るための音楽も数多くリリースしています。

特に、アンビエントの名盤としてあげたいのが、2000年発表の「Pop」でしょう。

テクノ音楽からみたアンビエントと称するべきダンスフロア向けの独特な作風を生み出しています。

他のアンビエントアーティストに比べ、フロアで踊るための縦ノリの音楽は、まさにウルフガング・フォイトのお家芸というべき。テクノ音楽もグルーブ感を追求し、コアな電子音楽を生み出そうすると、徐々にリズム性が希薄になり、最終的には、テクノ、ハウスとは対極にあるアシッド・ハウスに近い独特なアンビエントに行き着くということが理解出来ます。

・Dead Texan

「Aegina Airlines」2004

既に、アルバム・レビューの方で一度取り上げている作品「Aegina Airlines」ですが、良い作品なので、再びここで取り上げておきたいと思います。

2000年代以降の密かなアンビエントムーブメントをさきがけて発表されたこの作品は後にStars Of The lidを結成し、アメリカのアンビエントシーンで著名な存在となるアダム・ウィリツィー。そして、後に実験音楽、アンビエントのソロアーティストとして活躍するクリスティーナ・ヴァンゾーのツインプロジェクト。

後に、スターズ・オブ・ザ・リッドのメンバーとしてアンビエントの名物的な存在となるアダム・ウィリツィー、その後、映像作家から音楽家に転向を果たし、アンビエントの傑作を数多くリリースしているクリスティーナ・ヴァンゾーの音楽家としての活動を始める契機となった「幻の傑作」。

一般的にはあまり知られていない作品ですが、ブライアン・イーノの「Music For Film」にも比する甘美なピアノのフレーズ、シンセサイザーのシークエンスが絶妙に融合を果たしている。思わず、美しいと言いたくなる傑作、アンビエント・ファンは必聴の名盤です。

・Biosphere

「Dropsonde」2006

バイオスフェアこと、ゲイル・イエンセンは、ノルウェー/トロムソ出身のアンビエント・アーティスト。ブライアン・イーノやデペッシュ・モードに影響を受けて、1983年に音楽制作をはじめる。

元々、イエンセンは、シンセポップユニットとして活動していましたが、後にバイオスフィアとしてソロ活動を開始、電子音楽、アンビエント制作に入る。

1991年には、デビュー作「Microgravity」を発表、アンビエントテクノの先駆けと称される。1997年発表の「Substrata」は、90年代最高のアンビエント作品と高評価を受けています。

バイオスフェアのアンビエントは、イーノからの強い影響を感じさせ、存在感の希薄で、どことなく温かみのあるような空気感に包まれている。音というのではなく、心地よい空気感を感じるための音楽。

「Dropsonde」はモダン・ジャズとアンビエントを図った前衛的なクロスオーバーの作風で、様々なジャンルの音楽が入り乱れながら、イエンセンらしい穏やかな空気感が生み出されている傑作。

特に、一曲目の「Dissolving Clouds」はアンビエント屈指の名曲の一つに数えられます。

・Brian Mcbride

「When the Detail Lost its Freedom」2005

ロスシルにも比する美麗な音像の世界を提供しているブライアン・マクブライド。テキサス州、アーヴィング出身のアンビエント・アーティスト。

アダム・ウィリツィーとのユニット、スター・オブ・ザ・リッドのメンバーとしてもよく知られています。

特に、ブライアン・マクブライドの生み出すアンビエントは、電子音楽的なアプローチではあるものの、大いなる自然の恵みを感じさせるような、穏やかで、大いなる手のひらに包み込まれるような作風です。

特に、スター・オブ・ザ・リッドの音楽性の全体的な印象を形作っているのはブライアン・マクブライドの方であると思われ、そのあたりの上記のユニットにも似たアンビエントの質感を持っています。

特に2005年にリリースされた「When the Detail Losts Its Freedom」はパンフルートのようなシンセサイザーの音色を生かし、ひたすらやさしく、穏やかで、温かなシンセサイザー音楽が立体的な構造として紡がれていく作品。

シンセサイザーの織りなす壮大なオーケストラレーション。特に、「Overture」は大いなる自然の息吹を眼前にしたときに感じる、あの奇妙なほどの神々しさを彷彿とさせるアンビエント屈指の美しい名曲です。

・Rafael Anton Irisarri

「Daydreaming」2007

ラファエル・アントン・イリサリは、シアトルを拠点に活動するアンビエント・アーティスト。

最初期はポスト・クラシカル寄りのピアノ音楽をフューチャーしたアンビエント音楽に取り組んでいました。

他の電子音楽家に先駆けてドローン音楽を追求し、このジャンルの先駆者のひとりともいえます。

アントン・イリッサーリの音楽性には独特な暗鬱さ、そして、ロマンティックさが滲んでおり、それが上品で官能的な美を生み出す。絵画芸術にも近い雰囲気のあるピクチャレスクな趣向性を打ち出し、およそイリサーリ節と称するべき独特なゴシック調の世界観により彩られています。

ラファエル・アントン・イリサリのアンビエントの名盤は近年のコアでマニアックなドローン作品も捨てがたくはありますが、ポスト・クラシカル寄りのアプローチを図った美麗な印象のあるデビュー作「Daydream」はアンビエントの名盤として挙げられる。暗鬱で静謐なゴシック的な世界観は、深い霧の中を歩くようなおぼろげな雰囲気により彩られてます。

特に、一曲目の「Walking Expectations」はアンビエントの屈指の名曲、フィールドレコーディングの手法を取り入れた作品です。

深いおぼろげな深い霧の中をひとり歩くような独特な寂寞感が漂う。ここに現れているのは美麗なだけでなく、甘美な音楽の追求者として荒野を切り開くイリサリの姿。その後のアンビエントドローン音楽の流行の予言となった一枚。

・Fennesz & Ryuichi Sakamoto

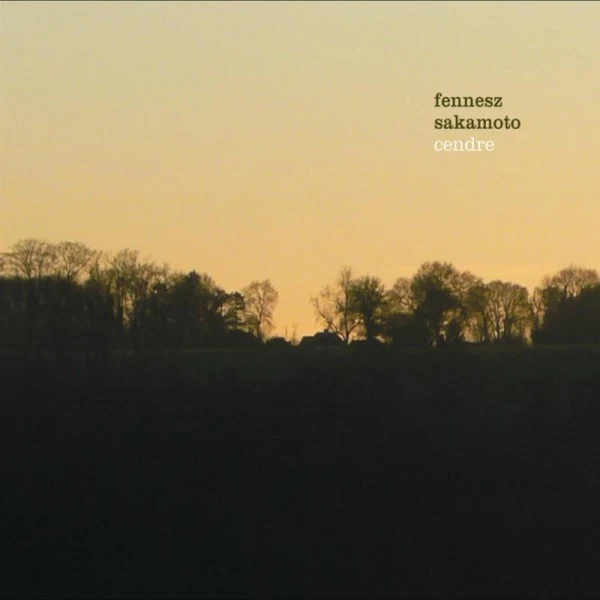

「cendre」 2007

オーストリアのエレクトリック・ギターでアンビエント世界を追求するクリスティアン・フェネス。

そして、近年ゴルトムントを始め、若手の電子音楽家と共同作業を行ってきたご存知、元YMOの坂本龍一の両者の才覚が十二分に発揮されたピアノアンビエントの最高峰とも言える作品が「Cendre」。

ここではフィールドレコーディングのサンプリングを用いた独特なアンビエンスの中に坂本龍一らしい繊細なビアノの旋律が絶妙に溶け込んでいる。

坂本龍一の作品の中でも日本的な感性が色濃く感じられる作品。西欧の電子音楽の最先端と日本の現代音楽の純粋な合体はきわめて完成度の高い非の打ち所がない作品。

このスタジオ・アルバム収録の「haru」は特に、坂本龍一のピアノ作品として間違いなく最高傑作の一つ。

メシアンをはじめとするフランス近代和声を下地にした和音構成、繊細でわびさびのきいた叙情性、そして、”やさしみ”にあふれる感性こそが坂本音楽の真骨頂と言えるでしょう。フェネス、サカモトという抜群の相性を持つ二人の秀逸な音楽家による最高のコラボレート作品です。

・Loscil

「Coast/Range/Arc」2011

カナダ、ヴァンクーバー出身の電子音楽家、別名、音響彫刻家とも呼ばれるロスシルはスコット・モーガンのソロプロジェクト。

1998年からMultiplexというマルチメディア集団のメンバーとして活動。アメリカの電子音楽専門レーベル、クランキーレコードの代表的な存在としてアンビエント界をリードし、アメリカでのアンビエントという音楽、このレーベルの知名度を高めるのに貢献的な役割を果たした重要なアーティスト。

既に、イーノやシャルティエ、バシンスキーに並んでアンビエント界の巨匠といっても良いかも知れません。それほどアメリカではアンビエントが盛んでなかった時代から勇猛果敢にこの音楽にスポットライトを当ててきた気骨あるミュージシャンです。

ロスシルは、2001年の「Triple

Point」クラブミュージック、実験音楽、そして、アンビエント、ドローンにいたるまで多角的なアプローチを図り、音楽性も幅広いですが、ロスシルの音楽の魅力は粒の精細な音作り、知性的な構成を持った楽曲を生み出すことにかけては名人級です。

特に、ロスシルの名作として名高い「Coast/range/Arc」は、非常に美しいサウンドスケープを思い浮かべられるエモーションに富んだ傑作。

ひたすら穏やかな波に揺られるかのような心地よい空気感をシンセサイザーにより表現した名作。ロスシルは、長いアンビエントの道のりの最果てにほのみえるこの世のものと思えない、癒やしに満ち溢れた音像風景を描出する。

・Tim Hecker

「Ravedeath 1972」 2011

ティム・ヘッカーは、カナダ、ヴァンクーバー出身の電子音楽家。コンコルディア大学卒業後、カナダ政府で政治アナリストとして活動した後、DJ活動を行い、2001年に「Haunt Me」にて鮮烈なデビューを飾る。

特に、この「Ravedeath 1972」がリリースされた年は、相当なセンセーショナルな影響をミュージック・シーンにもたらしました。

基本的には実験色の強い電子音楽家としての表情を持つティムヘッカーですが、この作品はアンビエント・ドローンの最高傑作との呼び声が高い。知性派のアーティストであり、空間内に音がどのように広がっていくか、音響学を一つのアンビエンスとして解釈しようと最初期から取りくんでいたティム・へッカーは、この作品でひとつの頂点を極めてしまった。

「Ravedeath 1972」はコンセプト・アルバム色の強い実験音楽にも関わらず、ティム・ヘッカーの名を一躍アンビエント界にとどまらず、一般的な音楽シーンに知らしめた伝説的なスタジオ・アルバム。

この年にリリースされた中で最高作品の一つです。未だこの作品の衝撃性というのはおよそ十年が立っても色褪せていない、音楽の未来を変えた独特なアンビエント。2023年に発表された『No Highs』もヘッカーのキャリアの最高峰に位置する作品となる。

・Eluvium

「VirgaⅠ」 2020

Eluviumは、ポートランドを拠点に活動するマシュー・クーパーによる電子音楽のプロジェクト。

最初期は、ポスト・クラシカル寄りの美麗なピアノ曲を中心とした「An Accidental Memory In the Case Of Death」を2007年に発表してデビュー。この作品はポスト・クラシカルの隠れた名盤として挙げておきたい。

特に、2020年の連作シリーズとしてリリースされている「VirgaⅠ」は、エルヴィムの最高傑作のひとつ。「Viga-Abyss Forms-House Taken Ober」と同じ主題をバリエーションとして変奏させる手法はバシンスキーに通じるものがありますが、エルヴィウムの生み出すアンビエントはひたすら心地よさ、そして、癒やしに重点を置いた作風です。

本作において展開されるアンビエントは、他のアーティストに比べると、それほど目新しさはないものの、一方では、アンビエント音楽の真髄を突いている。ひたすら、奥行きのある心地よい空間が広がりを増していく音楽は、古典音楽の未来を形作る電子音楽の華麗な交響曲とでも称するべき。

このアルバムは、マシュー・クーパーの飽くなき音楽の探究心から生み出された音楽に対する深い愛の顕現にほかなりません。

アンビエント・ドローン寄りの音楽性を追求した次作「Virga Ⅱ」と共に、2020年代のアンビエントの大作と言えそうです。

・Roji Ikeda

「Ryoji Ikeda EP」 2021

現在、フランス、パリを拠点に活動する池田亮司は、映像と音楽の劇的な同期を行う前衛音楽家。

テクノ、グリッチやクリックとして有名な電子音楽家です。最初期はオーケストラレーションを配した現代音楽寄りの音楽を生み出していましたが、徐々に先鋭的で実験的な電子音楽を追求する。

アルヴァ・ノトとの共同制作者としても知られ、超音波、周波数から音楽を解釈した物理学、及び数学的な観点から精密なアプローチを行うのが池田亮司の音楽の特徴。特に前衛派としての印象の強い池田亮司は最新作においてアンビエントの世界へ踏み入れていきました。

今作で繰り広げられているのは、精妙な音の粒子の質感が如実に感じられるひたすら心地よいアンビエントであり、旧来の池田作品より、比較的聞きやすく、親しみやすい作風となっています。

ウィリアム・バシンスキーの近年のアプローチにも近い宇宙的引力を持つ独特な音楽であり、暗闇の中で、音に耳を静かに傾けていると、さながら広い宇宙と対峙するかのような偉大な迫力に満ちた作品。

音楽の世界は、ついに、2020年代に入り、未来の電子音楽家たちは、宇宙的な概念を表現する世界に突入したことを告げ知らせる2020年代。いや、2030年代の未来を行くアンビエントの傑作。

・Laurel Halo

『Atlas』2023

ロサンゼルスを拠点に活動するLaurel Halo(ローレル・ヘイロー)のインプリント”Awe”から発売された『Atlas』(Reviewを読む)は、2023年の実験音楽/アンビエントの最高傑作です。

アルバムの発売後、NPRのインタビューが行われた他、Washington Postでレビューが掲載されました。米国の実験音楽の歴史を変える画期的な作品と見ても違和感がありません。

2018年頃の「Raw Silk Uncut Wood」の発表の時期には、モダンなエレクトロニックの作風を通じて実験的な音楽を追求してきたローレル・ヘイロー。彼女は、最新作でミュージック・コンクレートの技法を用い、ストリングス、ボーカル、ピアノの録音を通じて刺激的な作風を確立しています。

『Atlas』の音楽的な構想には、イギリスのコントラバス奏者、Gavin Bryers(ギャヴィン・ブライヤーズ)の傑作『The Sinking Of The Titanic』、William Basinskiの傑作群があるかもしれないという印象を抱きました。それは、音響工学の革新性の追求を意味し、モダン・アートの技法であるコラージュの手法を用い、ドローン・ミュージックの範疇にある稀有な音楽構造を生み出すことを意味する。元ある素材を別のものに組み替えるという、ミュージック・コンクレート等の難解な技法を差し置いたとしても、作品全体には、甘いロマンチシズムが魅惑的に漂う。制作時期を見ても、パンデミックの非現実な感覚を前衛音楽の技法を介して表現しようと試みたと考えられます。

アルバムの中では、「Last Night Drive」、「Sick Eros」の2曲の出来が際立っている。ドローン・ミュージックやエレクトロニックを始めとする現代音楽の手法を、グスタフ・マーラー、ウェーベルンといった新ウィーン学派の範疇にあるクラシックの管弦楽法に置き換えた手腕には最大限の敬意を表します。もちろん、アルバムの醍醐味は、「Belleville」に見受けられる通り、コクトー・ツインズやブライアン・イーノとのコラボレーションでお馴染みのHarold Budd(ハロルド・バッド)のソロ・ピアノを思わせる柔らかな響きを持つ曲にも求められます。

表向きに前衛性ばかりが際立つアルバムに思えますが、本作の魅力はそれだけにとどまりません。音楽全体に、優しげなエモーションと穏やかなサウンドが漂うのにも注目です。

昨日(12月18日)、ローレル・ヘイローは来日公演を行い、ロンドンのイベンター「Mode」が開催する淀橋教会のレジデンスに出演。ドローン・ミュージックの先駆者、Yoshi Wadaの息子で、彼の共同制作者でもある電子音楽家、Tashi Wadaと共演を果たしました。

Selah Broderick & Peter Broderick

『Moon in the Monastery』 2024

『Moon in the Monastery』(Reviewを読む)は、彼の母親との共作であり、瞑想的なセラのスポークンワード、フルートの演奏をもとにして、ピーター・ブロデリックがそれらの音楽的な表現と適合させるように、アンビエント風のシークエンスやパーカッション、ピアノ、バイオリンの演奏を巧みに織り交ぜている。アルバムのプロダクションの基幹をなすのは、セラ・ブロデリックの声とフルートの演奏です。

ピーターは、それらを補佐するような形でアンビエント、ミニマル音楽、アフロ・ジャズ、ニュージャズ、エクゾチック・ジャズ、ニューエイジ、民族音楽というようにおどろくほど多種多様な音楽性を散りばめる。それは舞台芸術のようでもあり、暗転した舞台に主役が登場し、その主役の語りとともに、その場を演出する音楽が流れていく。主役は一歩たりとも舞台中央から動くことはありませんが、しかし、まわりを取り巻く音楽によって、着実にその物語は変化し、そして流れていき、別の異なるシーンを呼び覚ます。

主役は、セラ・ブロデリックの声であり、そして彼女の紡ぐ物語にあることは疑いを入れる余地がないですが、セラのナラティヴな試みは、飽くまで音楽の端緒にすぎず、ピーターはそれらの物語を発展させるプロデューサーのごとき役割を果たしています。

プレスリリースで説明されている通り、セラは、「オレゴンの田舎町の丘に日が沈むある晩、野生の鹿との神秘的な出会い」というシーンを、スポークンワードという形で紡ぐ。声のトーンは一定であり、昂じることもなければ、打ち沈むこともない。ある意味では、語られるものに対して従属的な役割を担いながら、言葉の持つ力によって、一連の物語を淡々と紡ぐ。

シャーウッド・アンダソンの『ワインズバーグ・オハイオ』の米国の良き時代への懐古的なロマンチズムなのか、それとも、『ベルリン 天使の詩』で知られるペーター・ハントケの『反復』における旧ユーゴスラビア時代のスロヴェニアの感覚的な回想の手法に基づくスポークンワードなのか。はたまた、アーノルト・シェーンベルクの「グレの歌」の原始的なミュージカルにも似た前衛性なのでしょうか。いずれにしても、それは語られる対象物に関しての多大なる敬意が含まれ、それはまた、自己という得難い存在と相対する様々な現象に対する深い尊崇の念が抱かれていることに気づく。

是非こちらの記事も併せてお読みください:

.jpg)