英国の1970年代の文化を形成したパンクロッカーたち、Sex Pistolsやその後のハードコア・パンクのDischargeに代表されるような、革ジャンに、破れたTシャツ、スパイキーヘアといったエキセントリックというべきファッションスタイルは、今やほとんど過去の風物として忘れさられた感がある。

特に、この破れたTシャツに黒いライダース風の分厚い革ジャンを着るスタイルは、現在のユニクロファッションのようなお手軽感のあるファストファッションの元祖である。実は、このファッションは、元をたどれば、1970年代のNYのバワリー街というソーホーの裏手、ウェストヴィレッジの奥まった区画のバックストリートにあるスラム街のような場所、その一角にあるニューヨークの伝説的ライブハウス「CBGB」に出演していたラモーンズと呼ばれる若者の象徴的なファッションスタイルであった。

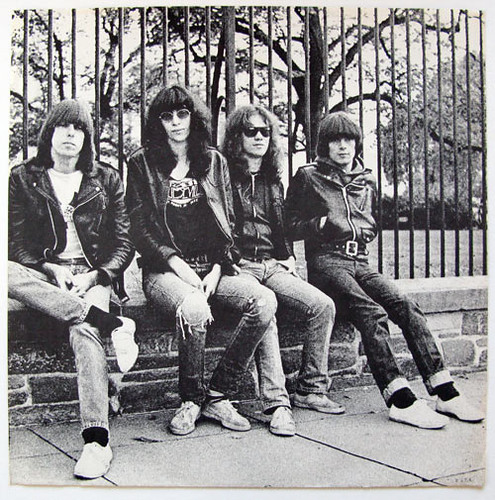

"Ramones-liner" by I'm Heavy Duty! is licensed under CC BY-NC 2.0

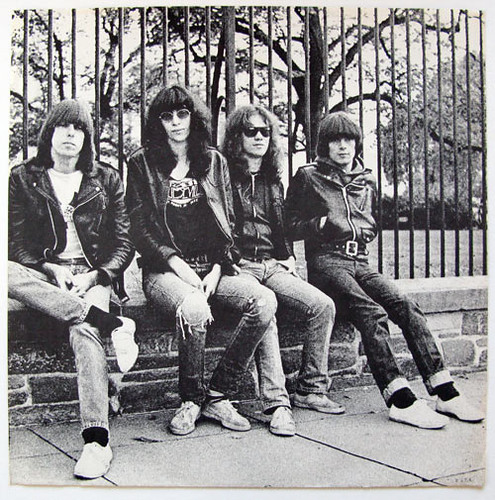

"Ramones-liner" by I'm Heavy Duty! is licensed under CC BY-NC 2.0

この「バワリーストリート」というウェストヴィレッジの最も奥まった区画に位置する元は億万長者が住んでいた悪名高き一角に、ヒリー・クリスタルという「ヒリーズ・オン・ザ・バワリー」というホンキートンクバーを経営していた人物が、この最初の店の後に最愛の妻と一緒に初めたのが「CBGB」というライブハウスだった。ウェストヴィレッジのバワリー街は、NY最も歴史のある街であり、植民地時代、ボストンへの郵便輸送ルートの要地だったようだ。

元々、景気が良かった時代には、新世界に現れたビリオネア、億万長者たちが住まうていた土地だったが、独立戦争後、イギリスの駐軍兵がNYに多く入ってくると、これらの兵士の娯楽施設が必要だったためか、このバワリー街は徐々に没落していき、治安の方もあまりよろしくなくなっていって、サロン、闘鶏場、闘鼠場、売春宿、ストリップショーといった店が立ち並ぶようになり、歓楽街の様相を呈し、この界隈は、当時の海外旅行ガイドブックで危険地域として指定されるほど治安の悪い場所となり、浮浪者、アルコール中毒者、無法者が多くこの界隈を根城とするようになった。そのことにちなんで、ヒリー・クリスタルは「栄養不良の食通のためのカントリー、ブルーグラス」という意味合いで、このような皮肉じみた屋号をつけた。

他方、デヴィッド・ボウイ、ルー・リードといったスターが出演していた比較的、治安の良い場所にあるマクシス・カンサス・シティとはきわめて対象的に、NYアンダーグラウンドの聖地とも呼べるライブハウス”CBGB”は、後になると、マクシス・カンサス・シティとともに、ニューヨークパンクのメッカと喩えるべき場所となった。

経営者ヒリー・クリスタルは、当初、この後の時代にアメリカでカントリー音楽が流行ると見込んでいた。しかし、その当てははずれ、彼は後に、このパンクシーンを形づくる第一人者として、「カントリーが流行るのはこの土地ではなかった」というように、いくらか悔しそうにこの1970年代について回想する。ヒリー・クリスタルは、元々、カントリー、ブルーグラスといったトラディショナルな演奏家を、自分のライブハウスCBGBに出演させて、このライブハウスで演奏させるつもりでいたが、次第に、こういったカントリー音楽を聞きに来る客はドリンクも食事もろくに頼まないので、ライブハウスビジネスとしての収益が全然見込めないと気づいた。そこで、ものはためしと、ヒリー・クリスタルは最愛の妻と相談をし、ロック音楽をこのライブハウスに取り入れることに決めたのだった。

プランの手始めとして、幾つかの店内の改装を自らの手で施し、さらにアンディー・ウォーホールの通称バナナジャケットのアルバムデザインでひと稼ぎしたテリー・オークが所有するロフトに出演していた新鋭のロックバンド、テレヴィジョンをこのライブハウスに出演させることに決めたのである。

実を言えば、このCBGBの経営者ヒリー・クリスタルは、ロック音楽に非常に疎い人間であったと、自らロック音楽について話している。元々、第二次世界大戦中、アメリカ海軍の兵士として生きた人間だからか、古風でダンディズムな気質があり、ロックどころか、パンクのがちゃがちゃした音が最初は気に食わなかったらしい。もしかすると、同じニューヨークのライブハウス、マクシス・カンサス・シティで流行っていた、ニューヨーク・ドールズ、ルー・リード、デヴィッド・ボウイをはじめとする”グリッター・ロック”と呼ばれる面々の華美なロックンロール音楽というのは、このヒリー・クリスタルというアメリカ海軍上がりのカントリー、ブルーグラスをこよなく愛す、きわめてハードボイルドな気質を持つ人物の目には、女々しく映ったかもしれない。

それに加え、こういった彼のライブハウスを訪うロックバンドのメンバーの連中は、常に自信満々で、「俺達は最高だ!」と皆口を揃えて言ったりするのに、ヒリー・クリスタルは彼等より年上の人物として、いささか辟易としていた。しかし、ヒリー・クリスタルは、ライブハウスを訪れるロッカーたちの若者たちの目の輝きを見たとたん、この若者たちを信頼してみようという気になった。

既に、かなり有名なエピソードとなっていますが、テレヴィジョンが週一でこのライブハウスCBGBのレギュラー出演を獲得した際には面白いエピソードがある。

「お前たちはカントリーが演奏できるか?」というヒリー・クリスタルの問いに対して、テレビジョンのギタリスト、リチャード・ロイドは、「カントリー、ブルーグラスでも、なんでもお望みのものはなんでもやる」と言い放ち、CBGBのレギュラー出演の座を半ば経営者をはぐかして勝ち取ってみせた。

その後、テレビジョンのギタリスト、リチャード・ロイドはバンドを大々的にNYで宣伝してもらうため、映画「理由なき反抗」の監督ニコラス・レイに頼み、「君たちはパッションを持った4匹の猫だ」、NYの「16」誌の編集者ダニー・フィールズには、「泣かせてくれるぜ。こいつらは釘のようにタフだ」と、適当なバンドの宣伝文句を広告や雑誌等の媒体に打ってもらい、テレヴィジョンというロックバンドの存在は、NYでそれなりに知られるようになっていく。

そして、これが、ロンドンに先駆けて、パンク・ロックという文化がニューヨークに誕生した瞬間だ。というか、ロンドンのパンクロック文化は後追いとして発生したもので、NY文化をなぞらえ、それを発展させ独自の文化として成長させていったもの。ここで、もし、ヒリーがテレヴィジョンの面々に実際にライブハウスでリハーサルでもさせていたなら、カントリーが演奏できないことが露見し、パンク・ロックはNY、それどころか、世界で誕生しなかった。もちろん、テレヴィジョンは、それまで一度たりとも、カントリー、ブルーグラスを演奏したことはなく、以後もカントリーを演奏したこともほとんどないのにもかかわらず、上記のように言ってのけた。経営者ヒリー・クリスタルを半ばはぐらかしてライブハウスの週一回のレギュラー出演を手に入れたことにより、このニューヨークパンク、それに続くロンドン・パンクという若者文化は始まったというのは有名な話だ。これはバワリー街という治安の悪い場所で発生したカウンターカルチャーであり、上記のニコラス・レイの適当な宣伝文句を見てわかるとおり、パンクという音楽は多くのニューヨーカーにとっても、無論、先進的な気風を持つ映画監督や編集者にとっても得体のしれぬものでしかなく、その最初はいかがわしいものでしかなかったのだ。

その後、このカントリー、ブルーグラス専門のライブハウス「CBGB」は、テレヴィジョンの出演を契機として、ロックミュージックが中心に演奏されるようになっていく。このテレヴィジョン、その他にも詩の朗読をライブステージで行う女性詩人、最初の女性パンクロッカーとして名高いパティ・スミス、そして、最初に性転換を行ったロックミュージシャン、荒くれもののウェイン・カウンティが、CBGBでのレギュラーの座を獲得する。その後、登場したのが、ブロンディ、トーキング・ヘッズ、ミンク・デヴィル。それから、ニューヨークパンクの基礎、後のロンドン・パンク勢に多大な影響を及ぼした四人組の若者、ラモーンズだった。

メンバー四人全員が「ラモーン」と名乗り、全員が長髪で、ダメージドジーンズ、Tシャツ、革ジャンという特異ないで立ちをした中産階級の四人の若者たち。彼等四人が、「ラモーン」というステージネームを名乗ったのは、ビートルズのポール・マッカートニーのステージネームにあやかった。ザ・ビートルズが、ドイツ、ハンブルグで”シルバー・ビートルズ”として活動していた際、マッカートニーが「ポール・ラモーン」というステージネームを使っていた。(これはあくまで、ディー・ディー・ラモーンの発言による俗説に過ぎないと付け加えておく必要がある)

最初、ラモーンズの面々を、CBGBの経営者ヒリー・クリスタルに紹介したのは、ご存知、アンディー・ウォーホールのアルバムジャケットを手掛けたテリー・オーク。彼は、特に、この最初のパンクムーブメントの立役者のひとりで、実のところは、自主レーベル、オーク・レコードを運営し、パティ・スミスの作品をリリースしたり、アンディー・ウォーホール以上に、この新しいニューヨークの音楽シーンを活性化させようとしていた。テリー・オークの努力には瞠目すべきものがあり、「ソーホーニュース」にこのライブハウス、この場所に出演するミュージシャンを宣伝し、また一人でドリンクを大量に頼むことにより、このニューヨークで始まった新たな音楽の潮流を明確な形にしようと奮起していた。

そして、テリー・オークが最も期待のバンドとして連れてきたラモーンズは、CBGBにレギュラーとして出演するまもなく、ニューヨークの若者の間で絶大な人気を博すようになる。このラモーンズが登場したときの衝撃というのは筆舌に尽くがたいものであった。たったひとつかふたつのパワーコードしか演奏されない、実にシンプルな演奏を特徴としていたが、これは彼らの登場以前には存在してなかった音楽だったのだ。

ラモーンズは、活動初期からスタイルを変えず、解散の時期まで全力疾走を続けたロックバンド。一曲は、長くても、二分、あっという間に曲が流れていき、曲間MCも皆無。無駄を徹底的に削ぎ落としたシンプルでソリッドなロックンロール音楽。何らのひねりもない直情的なロックンロール音楽。しかし、ラモーンズが、このライブハウスでライブのステージングを行う瞬間は、CBGBを訪れる多くの若者達を魅了した。彼等のライブでは、若者たちが熱狂的な歓声を上げ、うっとりする客も少なからず。当初、彼等のライブの出演時間は、だいたい、十五分程度であったが、徐々に、十五分の尺が、二十分へと膨らんでいくことになる。

そもそも、ラモーンズというパンクロックバンドが、それまでのロック・バンドと何が違っていたのか説明しておかなければならない。それ以前のニューヨークで活動するロックバンドは、悲劇のロックンローラー、ジョニー・サンダースを擁するニューヨーク・ドールズをはじめとするグリッターロックと呼ばれるグラムロックに近い音楽が主流だった。カラフルでパーマをくるくるとかけた髪、人形のようなけばけばしい化粧をほどこし、ヒールの高いブーツを履いて、女性の着るドレスのような格好を身にまとう。これは、最初のカウンターカルチャーの発生だが、後のデビッド・ボウイ、そして、ファッションデザイナーの山本寛斎が取り入れるような新奇なファッションスタイル中性的な服装を、これらのNYで活躍するグリッターロックバンドは好んで身につけていて、もちろん、そのスタイルは「ワイルドサイドを歩け」リリース時代のソロ活動をしていたルー・リードの中性的なファッションに引き継がれていった。

この後の世代の1970年代に、NYのパンクシーンに登場した前衛的なファッションを好む男女の若者たち、ウェイン・カウンティ、リチャード・ヘル、ラモーンズの台頭は、その前の時代のニューヨークのミュージシャンのファッション性とは、全くと言っていいほど相容れないものであった。同じく、CBGBを拠点に活動していた女性詩人、パティ・スミス、リチャード・ヘルのファッション性を受けついで、ダメージドジーンズにTシャツ、コンバースのスニーカー、バイカーの好むような革のライダースジャケットというファッションスタイル。この四人全員が「ラモーン」と名乗るNYのクイーンズフォレスト出身の中産階級の若者達の服装は、ものすごくシンプルでありながら、現在のファストファッションのスタイルに近い、ストリートファッションの要素を1970年代において自然に取り入れていた。彼等四人のファッションは、CBGBのステージライトに照らし出され、このライブハウスを訪れた観客の目にどれくらいクールに映ったのかは想像に難くない。

そして、音楽性においても、ラモーンズは、革新性の高い、インスタントファッションのような魅力を擁していた。デトロイトのMC5のガレージロックを下地にし、そこに、ビーチ・ボーイズ、ベイ・シティ・ローラーズ等のサーフロックのわかりやすい音楽性を取り入れ、キャッチーでわかりやすいメロディ性、跳ねるようなリズム、矢継ぎ早に繰り出される8ビート、そして、前のめりな「Hey Ho Let's Go!!」という威勢の良いコール。それに引き続いて、「1.2.3.4」という彼等の代名詞といえるドラマーのカウント。全てが完璧。彼等の存在は、力が抜けて、すべてあるがままなのにもかかわらず、自然なかたちでロックスターとしての風格が漂っていた。

|

1st Album 「RAMONES」

|

|

| 1976

|

彼等ラモーンズの音楽は、言ってみれば、ビートルズ、ビーチボーイズのレコードの回転数を、無理やり早めたような音楽として、当時のNYの人々、取り分け、このCBGBを訪れた観客たちには聞こえたかもしれない。あまりに痛快で、シンプルなロックンロール。しかし、これが当時のニューヨークの若者の心を見事に捉えてみせたことは事実である。そして、ラモーンズは、NYのパンク・ロッカーとして、最初にメジャーレーベルと契約を結び、国内にとどまらず、イギリスやヨーロッパツアーを敢行し、その過程でラモーンズのファストファッションが海外の若者たちにも知られていく。最初、現地の音楽評論家の中には、彼等の音楽性に辛辣な評価を下す人もあったが、ラモーンズは、次第にニューヨークの若者に絶大な信頼を得て、このライブハウスCBGBの営業面で多大な貢献を果たし、看板アーティストとなったのである。

最初にも述べたように、このバイク愛好者の着る革のライダースジャケットに、ダメージドジーンズ、に加え、カットソー、スニーカーという、ラフでシンプルなファッションスタイルは、その数年後に、海を越えたロンドンのパンク・ロッカー、オールドスクールパンクのミュージシャンに引き継がれていく。現代、このスタイルは、ライダースジャケットでなく、ごく普通のフォーマルなジャケットスタイルに進化しているが、その他のスタイル、全体的な服装のシルエット自体は50年が経っても、現在のファッション性とそれほど変化がないことに驚く。

そして、ロンドンの若者たち、殊に、マルコム・マクラーレンが経営していたブティック”SEX”に屯するパンク文化を最初にロンドンにもたらしたロットン、ヴィシャスという若者は、このNYのバックストリート発祥のファッション、ラモーンズ、パティ・スミス、リチード・ヘル、といったNYのパンクロッカーの醸し出すデンジャラスな雰囲気に惹かれ、このファッションの要素に、カラフルな髪の色、安全ピンという独特なファッションを取り入れたのだ。

このストリートファッションが、やがて、GBH、Discharge、Chaos UKといったイギリスのハードコアバンドのスタイル、スパイキーヘアに代表される過激で先鋭的なファッション性に繋がっていく。また、ロンドンの若者のファッションスタイルはデイリーユースでなくて、NYのグリッターロックファッションの方向性に回帰を果たしたかのように思える。ラモーンズファッションとは異なり、このロンドンの若者たちの服装は、エキセントリック過ぎ、使いがってが良くないため、一般のファッションとして流行ることはなかったけれども。

しかし、パンクファッション、ストリートファッションの源流を形作ったラモーンズの現代的な服装については、現在も受け入れられるような普遍性が宿る。特に、Tシャツ、デニム、スニーカー、という普遍的なファッションスタイルは、この後に流行するファストファッションの元祖と言えるし、時代を選ばない永遠不変のクールなファッションスタイルだ、もちろん今も変わらず。

References

CBGB伝説 ニューヨークパンクヒストリー CBSソニー出版 ローマンコザック著 沼崎敦子訳

こちらもの記事あわせてお読み下さい:

ADIDASとRUN-DMC ヒップホップファッションの原点

.jpg)