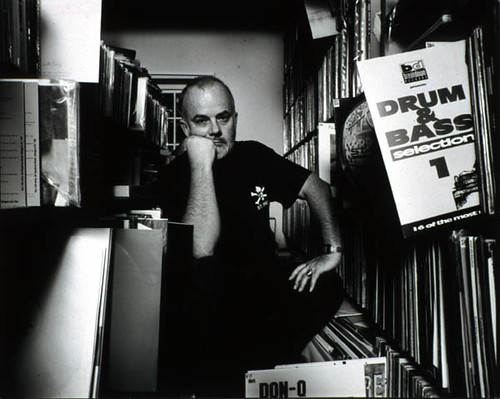

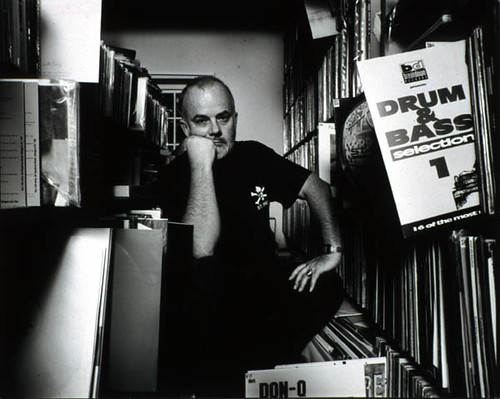

1.偉大なDJ ジョン・ピールの軌跡

通称、ジョン・ピール、本名ロバート・パーカー・レイブンスクロフトは、1968年からBBCのRadi1番組内の「John Peel Session」というコーナーを担当してきたDJだ。

ジョン・ピールはイギリスのラジオパーソナリティの先駆者でもある。彼が2004年にペルーのクスコで没した後も、イギリスの熱烈な音楽ファンは数年もの間、最も偉大な英国人の48位に選ばれ、英国勲章も与えられている偉大な人物、ジョン・ピールの代役を熱心に探しつづけた、「どこから次のジョン・ピールは出てくる?」また、あるいは、「次のジョン・ピールは誰なのか?」と英国のコアな音楽ファンはピールの再来を待ち望み続けていた。英国の音楽ファンは素晴らしい音楽を提供してくれるマスターを探し続けていたのである。しかし、結果的に、音楽ファンは次なるジョン・ピールの出現を見送り、その再来を半ば諦めることになった。

ジョン・ピールと同じように、古い時代から「BBC Radio1」でパーソナリティを務めるイギリスの最初の女性DJ”アーニー・ナイチンゲール”がその後、彼の代役に抜擢され、この番組内のパーソナリティーを務めるようになった。けれども、このBBCラジオで最も古くからDJを務める人物であろうとも、ジョン・ピールの代わりを果たすことだけは非常に難しかった。その後、BBCは、ジョン・ピールの代わりはいない、ということを明言することになったわけである。

ジョン・ピールは、1968年から「BBC Radio 1」で放送されていた「John Peel Session」のパーソナリティを長年務めた人物である。英国で最も有名なラジオDJであり、日本のラジオ番組でDJを務める若き日のピーター・バラカンさんも、イギリスでジョン・ピールの番組を聴いていたそうである。

1970年代において、ジョン・ピールは、イギリスで最も偉大な音楽プロモーターだったともいえる。当時無名であったロンドンパンクバンドのレコードを次々に引っ張ってきて、実際、自身の番組「BBC Radio1」でオンエアし、無名のバンドを数多くオーバーグラウンドに押し上げていき、UKトップチャートに送り込んでみせた。とりわけ、The UndertonesやGang Of Fourといった今では世界的に名を知られるパンク・ロックバンドは、ジョン・ピールの番組「BBC Raiod1」内のオンエアなくしては、彼らの活躍もなかったと断言でき、つまり、1970年代のパンク、ポスト・パンクが一世を風靡することもなかった、といえるかもしれない。その後も、ザ・スミス、ブラー、といった大御所のロックバンドを公共ラジオ番組内で他のDJに先んじて紹介した。

勿論、晩年になっても、ジョン・ピールの影響力はとどまることを知らず、2000年代、その頃、サウスロンドンの海賊ラジオ局でしか流されていなかった「ダブステップ」をBBCで初めてオンエアし、このクラブミュージックムーブメントを後押しした。おそらく、ジョン・ピールという存在がなければ、英国の音楽が現代ほど世界的な影響力を持つことはありえなかったかもしれない、つまり、ピールは、名物DJとして膾炙されるにとどまらず、1960年代後半から現代にいたるまで長きに渡り、イギリスのポピュラー・ミュージックの歴史を支えてきた重要な人物である。

ジョン・ピールにまつわるエピソードは事欠かない。私生活での感染症といった私生活にまつわるものはこの際棚上げしておきたいが、おそらく、面白いエピソードを逐一紹介していけば、間違いなく浩瀚な書物が出来上がることだろう。(事実、グラスゴー、カレドニア大学の上級講師をつとめる、ケン・ガーナー氏がジョン・ピールの伝記「The Peel Sessions BBC Books、2007」を書き記している)

ジョン・ピールは、その私生活においても、常に、センセーショナルな話題を振りまく人物であったが、ラジオパーソナリティとしても最も過激な人物であった。音楽にまつわるセンセーショナルなエピソードの一例としては、ブライアン・イーノのレコードを勝手に逆回転して「BBC Radio1」で流し、車の中でその放送を聴いていたブライアン・イーノを驚愕させ、「これは私の作品だ。すぐさまジョン・ピールに電話をしなければならない!!」と言わしめたことがある。また、その他にも、BBCのプロデューサーからシングル盤は番組内で流さないように忠告されていたにもかかわらず、ジョン・ピールはセックス・ピストルズの「God Save The Queen」を番組内で流している。彼はこの楽曲が国内外にどのような影響を与えるのか熟知していたのだ。

しかし、そういったセンセーナルなDJとしての姿は、ラジオリスナーに強い印象を与えたであろうし、また彼の番組「peel sesshion」においてオンエアされる音楽を鮮明な記憶として残したろうことはさほど想像にかたくない。そして、他でもない、ジョン・ピールは1960年代のアメリカのサンフランシスコの最初期のサイケデリア、イギリス、リバプールのビートルズをはじめとするマージービート、その後は、キャプテン・ビーフハートやフランク・ザッパのようなコアな音楽通を唸らせるアーティスト、つまり、オーバーグラウンド、アンダーグラウンド双方のシーンを、リアルタイムで接してきた数少ない証人でもあり、そういった音楽的な見地から選び出されるディスクガイド、パーソナリティとしての語りというのは、どの音楽通もかなわないほどの的確さがあったと思われる。

2.DJとしてのキャリアの出発

最初、ジョン・ピールが、ディスクジョッキーとしてのキャリアをはじめたのは、1960年代の初頭であった。

まだその年代には、「DJという職業、つまり、ラジオの番組内で音楽を紹介する職業は一般的にはこの世に存在していなかった、少なくともイギリスには存在していなかった」と後になって、ジョン・ピールはこのように回想している。唯一、ヨーロッパのルクセンブルグのラジオ局では、ピート・マレー、アラン・フリーマン、デイヴィッド・ジェイコブといった人物がラジオパーソナリティを務めていたという。

ジョン・ピールは、父親と相談し、アメリカに渡り、最初、記者としての職を得、ジョン・F・ケネディーの暗殺事件を取材している。実際、ジョン・ピールは、ケネディ暗殺事件記事を書くため、何枚かの写真を撮影している。その後、テキサス、ダラスのラジオ局”KOMA”で、ラジオパーソナリティを務める。こうしてアメリカでビートルズを専門に宣伝するための専門家として最初のジョン・ピールの仕事は始まったのである。

リバプールの音楽に深い見識のあるイギリス人として彼の仕事は、テキサス州のダラスで開始された。ジョン・ピールは、フルタイムのラジオパーソナリティとして雇われ、1964年の終わり、カルフォルニアに移り、サンバーナディーノで、DJとしてラジオ局に18ヶ月間勤務した後、イギリスに帰国している。その頃、彼は、カルフォルニアのラジオにおいて、六時間、ラジオパーソナリティを務め、イギリスのポピュラー音楽を紹介していた。

当時のことを回想してピールは語る。

「私は六時間の与えられた番組内で、LPを含む、詐欺的な英国チャートを作成することで、どうにかやりくりしていた」

3.ロンドンの海賊ラジオ局からBBCのDJとして採用されるまで

ジョン・ピールは18ヶ月もの間、カルフォルニアのラジオ局で勤務した後、ロンドンに戻り、海賊局「ラジオ・ロンドン」のPerfumed Gardenのラジオパーソナリティを務めるようになる。

当時、ジョン・ピールは、午前12時から午前2時まで、この番組を担当していた。この頃から、プロのDJとしての矜持を示そうと、後に伝説的なDJ名となる「ジョン・ピール」の称号を同僚のBIG Johnから与えられ、名乗るようになる。ピールは、ラジオ・ロンドンに在籍していた時代には、アメリカのサンフランシスコのサイケデリック音楽、プログレッシヴロックなどのバンドの音楽を中心に番組内で率先してオンエアしていた。

イギリスのラジオで、初めて、これらの音楽を公共の電波にのせてオンエアしたのが、他でもない、ジョン・ピールであった。このラジオ・ロンドン(UK RADIO)の番組内で、ジョン・ピールは他の同局につとめているラジオパーソナリティと異なる独自性を打ち出していた。とくに風変わりだったのは、番組内で広告も宣伝せず、ニュースや天気についてと一切報じることもなかったという。

ジョン・ピールは、当時、イギリスでそれなりにの人気を博していたこの海賊ラジオ局において、常に誰も知らないようなマニアックな音楽を担当する番組内で取り扱い、音楽についての番組を編成することに専心した。当時、イギリス国内でも全く知名度のなかった、サンフランシスコのサイケデリックロック、プログッシヴロックといったアヴァンギャルド音楽を紹介する合間に、アンダーグラウンドミュージックシーンにおける自分の考えやその関わり方について熱弁をふるっていた。このラジオ局Radio Londonは、数年後に閉鎖されるが、既に、この時代から彼はDJとしての地位をロンドンで確立しはじめており、多くのファンレターをもらう名物DJとしてイギリスの音楽ファンに親しまれるようになっていた。

ジョン・ピールは、ラジオ・ロンドンが閉鎖されてからというもの、新たな「ラジオDJ」としての仕事を探していた。彼は、自分をラジオパーソナリティとして採用してもらいたいという旨を記した手紙をBBC に送っていたことをすっかり忘れていたが、のちに同僚に実物の手紙を目の前に突きつれられたことにより、その事実を渋々ながら認めざるを得なくなった。ともあれ、ジョン・ピールが非常に幸運であったのは、BBC放送もこの頃、「BBC Radio 1」というポピュラー音楽を中心に紹介するラジオ番組を立ち上げており、その番組を担当する個性的なDJ、音楽について最も詳しい人物を探していた。そこで、BBC放送は、既にDJとしてロンドンでコアな人気を獲得し始めていたジョン・ピールといういかにもいかがわしげな人物に、白羽の矢を立てたということなのである。

当時、BBC放送が、この人物を自局の名物番組「BBC Radio 1」で放送されるトップギアというプログラムのゲストDJとして、正式に採用する際にも、局内で意見が真っ二つに分かれていた、いや、それどころか、ジョン・ピールという後のBBCのラジオDJとして最も有名な存在となる人物の採用に関しては、当初は多くの関係者が大きな疑義を示していたという。ラジオ局DJとしての実績は疑いを入れる余地は全くなかったものの、それ以前の海賊ラジオ局での勤務経験、あるいは、その毛深い風貌に対して多くの関係者が拒絶を示していた。

John Peel Sessionの伝記「The Peel Sessions BBC Books、2007」を記したグラスゴー大学のカレドニア大学の講師、ケンガーナー氏は、この当時のことについて、以下のように述べている。

1967年10月1日日曜日に放送される「Radio 1」による放送の二日目の午後にトップギアを共催する「ゲストDJ」として最初に登場した男をBBCの誰もが採用したいとは思わなかった。

BBC.com グラスゴー大学のカレドニア大学の講師、ケン・ガーナー氏

さらにケン・ ガーナー氏はBBCの記事内でこのように続けている。「ウィラル出身の毛深い、恥ずかしがり屋の公立学校で教育を受けた27歳の海賊局のDJ、ジョン・ピールがこのラジオ番組のパーソナリティーとして長く生き残るであろうとは当時誰もが信じていなかった」と。これは一見、かなり辛辣な書きぶりのように思える、イギリスで最も有名なDJとして名を馳せるジョン・ピールに捧げられたウィットにとんだ逆説的賛辞に過ぎないように思われる。

また、ジョン・ピールはラジオDJとしての地位を確立した後に数多くの放送賞を与えられている人物でもあるが、彼がラジオロンドンでおこなっていたラジオ番組の構成、ポピュラー音楽の紹介する手法は、当時としては信じがたいほど画期的なものであったらしく、その点がBBC放送関係者にとってきわめて難しい印象を与えていた様子である。しかし、BBC放送内には少なくとも、3人の支持者がいた。とくに、BBC Radio 1の番組「トップギア」のプロデューサーを務めるバーニー・アンドリュースはジョン・ピールのことを高く買っており、BBC局内の中間管理職の人物が「ジョン・ピールを採用しないように」という通告を行っていたにもかかわらず、その忠告を無視し、ジョン・ピールをゲストDJとして「トップギアの顔」に抜擢した。

当時としては、蛮行に思えなくもないラジオ番組プロデューサー、バーニー・アンドリュースの勇気ある選択は、ジョン・ピールの音楽の目利きとしての才覚を信じたがゆえに行われ、そして、のちの1970年代から2004年にかけての英国のポピュラー、ロック音楽の潮流を変えた瞬間といえる。また、ジョン・ピールの採用を後押ししたもうひとりの人物、アンドリュースの女性秘書シャーリー・ジョーンズも同じように、ジョン・ピールを気に入っており、BBC Radio 1,2のメインプロデューサーを務めるロビン・スコットとの関係を仲介したことにより、アンドリュースとピールが番組内で良いコンビネーションを築き上げられるように取り計らった。こうして、「BBC Radio 1」に初めてロック音楽を紹介するコーナー「トップギア」が立ち上がった。

4.DJとしての地位の確立

こうして、ジョン・ピールはイギリスの国営放送BBCの「Radio 1」の番組パーソナリティとしての仕事が始まる。

ジョン・ピールは海賊局ラジオ・ロンドン時代に培った経験を元に、誰もラジオで流したことのない前衛性の高い音楽を放送することになった。

しかし、のちのインタビューにおいて、BBCの番組ではやはり以前のラジオ・ロンドン時代のPerfumed Gardenという冠番組を担当していた時代より遥かに制約が多かったのも事実である。

ラジオ番組内で放送される楽曲の構成については、アンドリュースが半分、そしてピールが半分受け持っていたが、ラジオ・ロンドン時代のように五、六分以上の楽曲は時間の制約があるためにオンエアすることが出来なかった。

彼が番組内で流せるのはその大凡が3分の楽曲であった。しかし、その制約の中でも、ジョン・ピールは、比類なき音楽フリークとしての慧眼を発揮し、明らかに他のラジオ番組のパーソナリティとは一味違ったアーティストの楽曲をオンエアしていた。番組を受け持った当初は、サイケデリック・ロック、フォーク、ブルースといた比較的ポピュラーなジャンルが中心であったが、名うてのディスクジョッキー、ジョン・ピールがこれらの音楽のオンエアだけで満足するはずもなかった。

その後、ジョン・ピールは、一般的に知られていなかった個性的な新人ミュージシャンのLP盤を、BBCの番組で率先してオンエアしていった。ピールが担当したBBC Radio 1からデビューし、スターダムに押し上げられていったロックバンドは数しれない。

ジミ・ヘンドリックスの代表曲「パープル・ヘイズ」を初めて公共の電波に乗せてオンエア、のちにジョン・ピールと深い信頼関係を築いたマーク・ボラン擁するT-REXのデビュー、そして、キャプテン・ビーフハート、フランク・ザッパの名作群。かいているだけで目のくらむような魅力的かつ刺激的な音楽を彼は流し続けた。そして、何といっても、ジョン・ピールの最大の功績は、デビッド・ボウイを発掘したことにある。これらのサイケデリックロックやグラム・ロックの有名アーティストたちは、他でもないジョン・ピールがDJを務めるBBC Radio1の番組で楽曲がオンエアされたことにより、認知度を挙げていったバンドであった。もちろん、ジョン・ピールが紹介していたのは、何も英国内のロックバンドだけではない、番組内ではVelvet Undergroundやデビュー当時のラモーンズの楽曲をBBC Radio1の番組の中で紹介している。

またこの年代の後にはデビュー前のアーティストをBBCのスタジオに呼んで生演奏ライブをラジオ内でオンエアしていくようになる。例えば、1972年のロキシー・ミュージックのデビュー作が発表される前、ロキシー・ミュージックはデビュー作を演奏したことでもしられている。

次第にジョン・ピールの番組にはデビュー前の刺激的なアーティストが数多く登場し、徐々に音楽プロデューサーの役割を兼任するようになっていく。事実、ピールは、この時代に長期休暇から家に帰宅すると、数多くのアーティストから直々に送られてきたLPレコードが彼の自宅に届くようになっていった。

その後、1970年代の中盤に差し掛かると、ご存知の通り、ロンドンパンクムーブメントが到来する。上述したように、ジョン・ピールは、このオールドスクールパンク、その後に続くポスト・パンク、ニューウェイヴのジャンルにのめり込んで、鼻息を荒くしていたように思われる。特に、革ジャンに破れたTシャツを安全ピンで止め、カラフルな髪を逆立てたとびきり風変わりな四人組、セックス・ピストルズがブティックセックスのオーナであったマルコム・マクラーレンの後押しを受けてロンドンに出現した際に、このバンドの音楽をきわめて高く買っている。

ロンドンの最も刺激的なブティック「セックス」に出入りしていた若者、ジョニー・ロットンを中心に結成されたセックス・ピストルズの四人組は、デビュー当時、EPやシングルを引っさげてロンドンのシーン登場し、その後、EMIと契約を結び、歴史的名作「Never Mind The Bollocks」をリリースし、パンクロックシーンを象徴する存在となるが、このロックバンドがシングルをリリースするやいなや、BBCの上層部にシングルをかけるのはやめてほしいといわれているのにもかかわらず、ジョン・ピールはその禁を犯し、1970年代のイギリスのミュージックシーンで最も刺激的な一曲「God Save The Queen」をBBCのRadio 1で、4回もオンエアしてしまったのである。言うまでもなく、このロンドン・パンクスたちをメジャーレーベルEMIとの契約へと導いたのは、間違いなくジョン・ピールであることに疑いを入れる余地はない。しかも、この1970年の時代、放送禁止寸前の楽曲群をあろうことか、公共のラジオ電波、しかもBBC Radioに乗せて放送するということが、どれだけ勇気のいることであったのかは、現代の我々の感覚から見るとまったく想像も出来ないほどのなのである。

その後、最初のオリジナルパンクムーブメントが終焉を告げて、ニューウェイブの時代に差し掛かっても、ジョン・ピールは、ギャング・オブ・フォーをはじめとする刺激的なパンク・ロックバンドを発掘していく。

特に、ジョン・ピールは、北アイルランドのThe Undertonesの「Teeneage Kicks」にのめり込んでおり、自身の番組内で猛烈にプッシュした。そのかいあって、この北アイルランドの十代のメンバーで形成されるパンクロック・バンドは異例の大出世を果たし、UKチャートで31位を獲得して健闘、世界的なパンクロックバンドの仲間入りを果たしている。その後も、ラフ・トレードから彗星の如く登場したブリットポップのロックバンドを率先して番組内で取り扱い、ザ・スミス、ジョイ・ディビジョン、といったイギリスきってのロックスターがジョン・ピールの番組から誕生していく。

この時代からすでにジョン・ピールは、英国全土に最も有名なディスクジョッキーとしての名をはせるようになる。

その後、彼はテレビ番組のスモール・フェイセズのライブでユニークにバンジョーを演奏しながら登場したり、「トップ・オブ・ザ・ポップ」という番組のプレゼンターとしても活躍するようになる他、BBCの番組の基本的なナレーションの解説を務めた他にも、「ホーム・トゥルース」ショーでBBC Radio4の番組も受け持つようになり、1980年代にかけて、押しも押されぬ名物タレントの座に上り詰めた。ユニークなキャラクターの名物DJあるいはテレビ司会者として英国の音楽ファン、一般市民にとどまらず、ヨーロッパの人々にも親しまれていくようになった。

5.Peel Sessionから晩年まで

この年代の後、正確には、1992年から、彼の最も代表的な番組「John Peel Session」の放送が始まった。彼が十二年間、番組のスタジオセッションに招待したバンドは2000以上にも及び、ピールセッションとしてリリースされた音源は、驚くべきことになんと4000以上にも及んでいる。

BBCの歴代において名物番組のひとつである「John Peel Session」には後の世界的なブレイクを果たすロックバンドが英国だけではなく、海外から招待され、スタジオ内での無償のセッションが行われた。

ライブセッションの録音テープが当日にミキシング、及びリマスタリングされて放送される番組で、ラフなリミックスがほどこされており、いかにも生ライブの魅力がにじみ出ていて、ロックファンからは伝説的なライブラリー音源として見なされている。

もちろん、言うまでもなく、ジョン・ピールは、1990年代のイギリスのブリット・ポップの台頭を1990年代の終わりまで間近で見届けつづけていた数少ない人物である。かのブラーも、オアシスも、そして、ニルヴァーナ、PJ Harveyといったスターたちは、みなこのジョン・ピールセッションを通じて世界的な知名度を獲得するにいたった。さらにジョン・ピールの慧眼が凄まじいのは、シアトルのグランジだけではなく、コデインをはじめとする、アングラのスロウコア勢にも注がれていたことだろう。

その後、ジョン・ピールは様々なDJとしての偉大な功績が讃えられ、数多くの放送賞、大英帝国勲章を与えられている。彼の手掛ける番組は、その後、BBCワールドサービスで放送されるようになった。2000年代には、かつて自分が海賊ラジオ局のパーソナリティーを務めていた1960年代の時代の境遇とオーバーラップするかのように、「ダブステップ」というサウスロンドン発祥のフロア向けのコアな音楽ジャンルを番組内で紹介し、このジャンルのムーブメントを後押しし、イギリス国内だけではなくアメリカにもダブステップブームを巻き起こした。晩年まで、ラジオ業界、そして音楽業界に大きな影響を与え続けてきた人物にこれ以上の称賛はいらないだろう。

絶えず音楽、そして、サッカークラブの名門リバプールFCを愛し、そして、多くの人々に愛されたBBC最高峰の名物DJジョン・ピールは、その最晩年において、自分の死期を悟ってのことか、かつて自分が最も愛した北アイルランドのパンクロックバンド、The Undertonesの「Teenage Kicks」の歌詞の一説をみずからの墓石に刻んでほしいという言葉を生前に残していたようである。正確には、2004年の10月28日、彼は、ワーキングホリデーの最中、ペルーに旅行に出かけていた。その旅先での心臓発作による死去であった。享年六十五歳。彼が、この世から多くの人々に惜しまれつつ去っていった日のイギリス国内の驚愕というのはどのようなものであったのだろう?

少なくとも、その10月28日当日、BBCはRadio 1の放送予定スケジュールを変更し、一日をかけてジョン・ピールに対する深い賛辞を惜しまなかった。

追悼番組内では、ジョン・ピールが最も愛した「Teenage Kicks」が最後にオンエアされ、彼の四十年以上ものラジオDJとしての生涯は幕を閉じた。ジョン・ピールの葬儀の参列には数多くの音楽関係者が参列した。ジョン・ピールの墓石には、「Teenage Kicks」の歌詞の一説が刻まれている。

* John Peel Sessionの全カタログについては、有志のbloggerの方が一覧を掲載してくださっています。気になる方はぜひ参考にしてみて下さい。

https://davestrickson.blogspot.com/2020/05/john-peel-sessions.html

References

BBC.com

https://www.bbc.com/historyofthebbc/100-voices/radio-reinvented/the-dj/john-peel

Radio Fedelity

https://radiofidelity.com/the-story-of-john-peel/

redbull music academy

interview:John Peel

https://daily.redbullmusicacademy.com/2016/12/john-peel-interview

.jpg)